「琉球食」は、伝統の中に健康の知恵が息づく食文化です。野菜や海藻、豆腐などを中心に、季節や体調に寄り添った食材選びと調理法が特徴で、生活習慣病の予防やストレス軽減にもつながると注目されています。この記事では、琉球食の魅力や代表的な料理、現代の暮らしに活かせるヒントをわかりやすく紹介します。健康を意識し始めた方にとって、日々の食生活を見直すきっかけになるはずです。

第1章:琉球食文化とは何か?その魅力に迫る

沖縄の歴史と風土が育んだ独自の食文化について見ていきましょう。琉球食とは、沖縄独自の気候や風土、歴史の中で発展してきた伝統的な食文化を指します。

中国からの影響を受けながらも、独自の進化を遂げたのが特徴です。その背景には、琉球王国時代の交易や自然資源を生かした生活がありました。琉球食の魅力は、命薬(ぬちぐすい)という考え方にも表れています。

これは食べることが命の薬になるという意味で、単なる栄養補給ではなく、心と体を整える食事を大切にするという価値観です。このような思想は、食材の選び方や調理法、食べるタイミングにも深く関係しています。

また、地元で採れる野菜や海藻、豆類を中心に、豚肉や魚を適量取り入れたメニューが多く、塩分を抑えつつ、ビタミンやミネラルをしっかり摂れるのも琉球食の魅力です。特に、ゴーヤーや島豆腐、昆布などの健康効果は科学的にも注目されています。

第2章:なぜ琉球食は健康に良いのか?

琉球食が健康に役立つといわれる理由のひとつは、栄養バランスの良さです。沖縄県の方は、野菜の摂取量が多く、植物性タンパク質を中心に摂取しているというデータがあります。

これは、心疾患や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の予防に直結します。また、琉球食ではよく使われる島野菜には、抗酸化作用を持つ成分が多く含まれています。

たとえば、ゴーヤーにはビタミンCやモモルデシン、紫芋にはアントシアニンが豊富に含まれ、老化や免疫低下の抑制に効果があるとされています。

さらに注目すべきは、食事の内容だけでなく食べ方にもあります。よく噛むことを意識したメニューが多く、満腹感が得られやすいため、過食を防ぎやすいです。

これらの積み重ねが、沖縄の人々の健康寿命を支えてきた要因といえるでしょう。

第3章:琉球食に欠かせない代表的な食材たち

沖縄ならではの命薬を支える食材を紹介します。 琉球食を語るうえで外せないのが、地元で親しまれている食材の数々です。これらの食材は、単に栄養価が高いだけでなく、日々の食卓に彩りと健康をもたらしてくれます。

- ゴーヤー:ビタミンCが豊富で、夏バテ防止や美肌に効果的

- 島豆腐:大豆の風味が強く、タンパク質源として優秀

- 昆布・もずく:ミネラルと食物繊維が豊富で腸内環境に良い

- 紫芋:抗酸化物質を含み、老化防止にも役立つ

- 豚肉:脂を落とした調理法が多く、ビタミンB群が豊富

これらの食材は栄養を効率よく取り入れるだけでなく、体を温めたり、免疫力を高めたりと、さまざまな効果が期待できます。旬のものを取り入れることで、より高い健康効果が得られるのもポイントです。

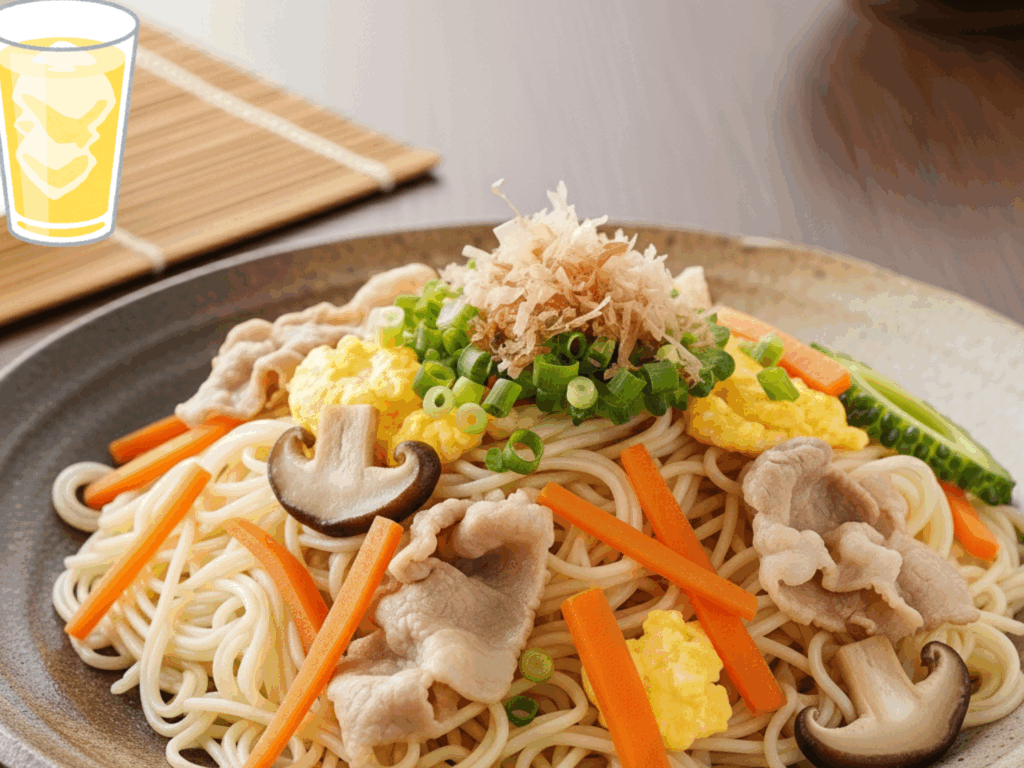

第4章:琉球料理の基本メニューを知ろう

代表的な料理を押さえて毎日の献立に活かす琉球食の魅力は、その料理法にもあります。家庭で取り入れやすい定番料理には、栄養バランスが良く、誰でも食べやすいものが多くあります。

- ゴーヤーチャンプルー:ゴーヤーと豆腐、卵、豚肉を炒めた定番メニュー

- 中味汁:豚の内臓を丁寧に下処理し、昆布だしで煮込んだ汁物

- にんじんしりしり:細切りにんじんと卵を炒めた常備菜

- ソーキそば:軟骨つきの豚肉を乗せたコクのある麺料理

- クーブイリチー:刻み昆布と豚肉、野菜を炒め煮にした家庭の常備菜

いずれの料理も、素材の味を活かしたやさしい味つけが特徴で、塩分や油分を控えめにした調理法が基本です。食材の持つ栄養を壊さないように工夫されたレシピは、現代人の食生活にもぴったりです。

第5章:生活習慣病を防ぐ琉球食の知恵

琉球食文化には、現代の生活習慣病を予防するための多くのヒントが含まれています。沖縄県はかつて、全国でも肥満や高血圧、糖尿病などの発症率が低い地域として注目されてきました。

これは、単に何を食べるかだけでなく、どう食べるか、どれだけ食べるかといった生活全体のバランスが関係しています。例えば、伝統的な沖縄の一人当たりの総エネルギー摂取量は全国平均より少ない結果データでした。

また、腹八分目の実践や、外食よりも家庭での調理を大切にする文化が、自然とエネルギー過多や塩分過多を防いでいたのです。

さらに、食物繊維の多い海藻や島野菜、植物性食品主体の摂取が多く、これが動脈硬化や肥満のリスクを下げている要因とされています。

食事と生活習慣が一体となって健康を守る琉球食の考え方は、現代の予防医療にも通じるものです。加えて、沖縄の伝統料理は薄味で、だしの風味を活かす調理法が基本です。

これにより、塩分摂取を抑えながらも満足感を得られる食文化が形成されてきました。また、肉類も脂を落として調理されることが多く、カロリーやコレステロールの過剰摂取を防ぐ工夫が随所に見られます。

こうした伝統的な知恵を現代の食卓にも応用することで、食事を楽しみながら生活習慣病を予防することが可能になります。特に中高年世代にとっては、医療に頼る前の食によるセルフケアとして、琉球食が再評価されつつあります。

第6章:心にも効く?食と健康のつながり

食事は体をつくるだけでなく、心の健康にも大きな影響を与えます。特に更年期以降の方にとっては、食生活の質が気分や意欲にも影響を及ぼすと言われています。

琉球食に含まれる豊富なビタミン、ミネラル、抗酸化物質は、脳の働きをサポートし、ストレス軽減や睡眠の質向上にも貢献します。

また、ゆっくり食べる・旬を楽しむ・感謝して食べるといった食に対する姿勢も、琉球食文化には根づいています。これらは、食べること自体を癒しの時間として捉えることにつながり、心の余裕や幸福感をもたらします。

特に高齢期においては、孤食や偏食による栄養バランスの乱れが心の不調を招くことも少なくありません。琉球食に学び、誰かと一緒に楽しく食べる・自然の恵みを感じるといった小さな工夫が、心身の健康を支える大きな力になるのです。

第7章:家庭で実践!琉球食の取り入れ方

毎日の食卓に無理なく取り入れるコツをご紹介しましょう。琉球食は特別な料理というイメージがあるかもしれませんが、実は家庭で手軽に取り入れられる要素がたくさんあります。まずは手に入りやすい食材を使い、シンプルな調理から始めてみましょう。

- ゴーヤーを使った炒め物で「チャンプルー風」に

- 昆布やもずくを使った汁物を1品加える

- 豆腐や大豆製品を多めに使って動物性たんぱくを減らす

- にんじんしりしりや煮物などの常備菜を作り置く

また、だしの取り方を見直すだけでも、味の濃さを抑えつつ美味しい料理が可能になります。時間がない時には市販の無添加だしパックや昆布水を活用するのもおすすめです。

食卓を彩る器や盛り付けも楽しみのひとつかもしれません。沖縄らしい器や模様を取り入れるだけで、いつもの食事が少し特別に感じられ、続けやすくなります。まずは一品、琉球の知恵を取り入れてみることから始めてみましょう。

まとめ

琉球食文化は健康を支える生活の知恵として、体と心に優しい食事を提案します。旬の食材を活かし無理なく楽しむ食習慣は、現代の健康づくりに最適です。まずは日々の食卓に一品、沖縄の知恵を取り入れてみましょう。

50代以降の方にも役立つヒントが満載で、これからの暮らしをより元気に、前向きに過ごすきっかけになると思います。琉球食の魅力を、ぜひ身近なところから実感してみてください。

あとがき

この記事を読んでくれてありがとうございます。私もウチナーンチュ(沖縄の人)ですが、この記事を書く事で、より沖縄料理が好きになりました。健康的で美味しくて、手軽にできる琉球料理をたくさん作れるようになりたいです。

無理なく続けられる食習慣で、日々の生活に少しずつ取り入れ、心身ともに豊かな毎日を目指しましょう。ぜひ身近な一歩から始めてください。

コメント