沖縄に古くから伝わるわらべ歌「てぃんさぐぬ花」。NHK「みんなのうた」でも紹介され、その美しいメロディーと心温まる歌詞は、多くの人々の心を捉えてきました。しかし、この歌には単なる子守唄や童謡を超えた、深い意味や教訓が込められていることをご存知でしょうか?本記事では、「てぃんさぐぬ花」の歌詞に隠されたメッセージを紐解きながら、現代に生きる私たちがこの歌から学べることについてご紹介します。

「てぃんさぐぬ花」とは?

「てぃんさぐぬ花」は、沖縄に古くから伝わるわらべ歌であり、親から子へ、世代を超えて歌い継がれてきました。沖縄民謡の代表的な一曲として広く知られ、その美しい旋律と優しい歌詞は多くの人々の心を癒しています。

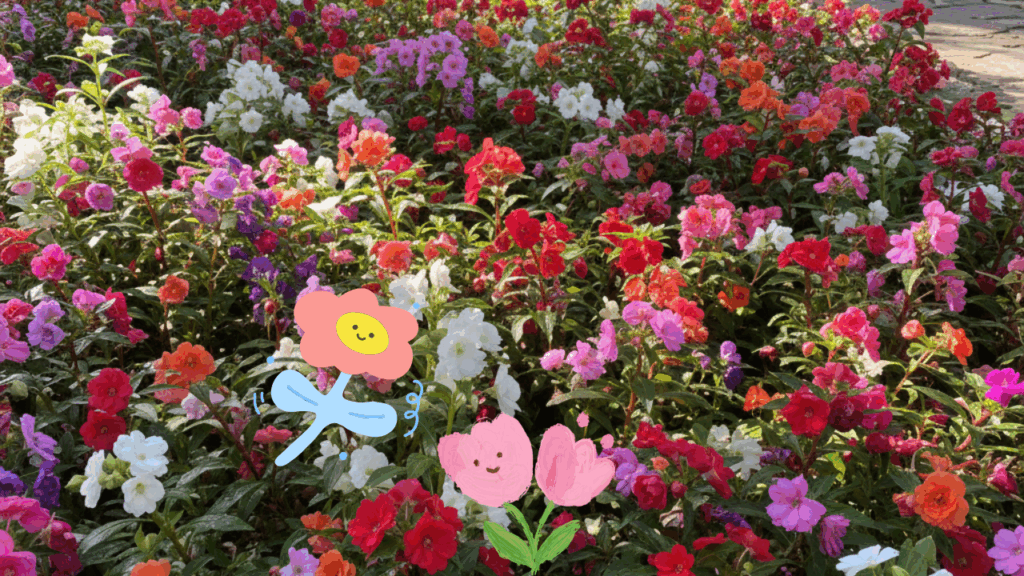

この歌のタイトルにもなっている「てぃんさぐ」とは、沖縄の方言でホウセンカのことです。古来より沖縄では、ホウセンカの花びらをすりつぶして爪に塗ると、美しい赤色に染まることから、その風習が歌のモチーフになったと言われています。

この歌は、ホウセンカが持つ色のように、親の教えを心に深く刻みなさい、というメッセージを込めて、親が子に歌い聞かせていたようです。

単なる子守唄ではなく、人生の知恵や教訓を伝える大切な役割を担っていたと考えられています。

時代は変わっても、この歌が持つ温かさや教えは、今も多くの人々に受け継がれているようです。「県民愛唱歌」にも選ばれていて、沖縄の文化や歴史を象徴する、かけがえのない歌だと言えるでしょう。

歌詞に込められた深い意味と教訓

「てぃんさぐぬ花」の歌詞には、人生の教訓や親の深い愛情が込められています。歌の冒頭に出てくる「てぃんさぐの花や 爪先(ちみさき)に染(す)みてぃ」という歌詞は、「ホウセンカの花は 爪先に染めて」という意味です。

これは親が子に伝えた教えを、ホウセンカの色が爪に染み込むように、心に深く刻んでほしいという願いを表していると言われています。この歌は、親が子どもを思う気持ちが凝縮された、まさに愛の歌だと言えるでしょう。

歌詞には、以下のような教えが続きます。

- 「親の言うくとぅや 肝(ちむ)に染みり」:親の言うことは心に深く染みなさい

- 「親(うやぬ)ゆしぐとぅや読(ゆみや)ならぬ」:親の言うことは数え切れないものだ

- 「我(わぬ)生(なちぇる)親(うやや)我(わぬ)どぅみ見当(みあてぃ)」:私を生んだ親は私の手本だ

- 「朝夕肝(ちむ)磨(みがち)浮世(ゆちゆ)渡(わたら)」:朝晩心を磨いて日々を生きていこう

- うむくとぅん叶(かなてぃ)千代(ちゆぬ)栄(さかい):願い事が叶えられ永遠に栄えるだろう

これらの歌詞は、子どもが正しい道を選び、誠実に生きていくことの重要性を説いています。ホウセンカの色が消えることなく残るように、親の教えを一生涯忘れないでほしいという、親の深い愛情が伝わってくるようです。

親子の愛情を歌う「教訓歌」としての側面

「てぃんさぐぬ花」は、単なるわらべ歌ではなく、親が子に伝えるべき大切な教えを凝縮した「教訓歌」としての側面も持っています。

この歌が生まれた背景には、かつて文字を読み書きする機会が少なかった時代に、歌に乗せて子どもたちに人生の知恵や道徳を伝えるという、沖縄の人々の生活の知恵があったと考えられます。

この歌は、NHKの連続テレビ小説「ちゅらさん」でもたびたび使用され、主人公と家族の絆を象徴する歌として、全国的にその存在が知られるようになりました。

親子の愛情や絆の意味が含まれているこの曲は、時代を超えて多くの人々の心に響く普遍的なメッセージを持っていると言えるでしょう。

現代の私たちも、この歌から、親が子を思う深い愛情や、人生において何が大切なのかを改めて考えるきっかけをもらえるかもしれません。

心に響く温かいメロディー

「てぃんさぐぬ花」が世代を超えて愛される理由の一つに、その心に響く温かいメロディーが挙げられます。

ゆったりとした優しい旋律は、聴く人の心を落ち着かせ、穏やかな気持ちにさせてくれる癒しの力があるようです。また、シンプルな構成であるため子どもからお年寄りまで、誰でも口ずさみやすいのも特徴です。

この歌が全国的に有名になったきっかけの一つに、NHK「みんなのうた」での放送が挙げられます。

アニメーションとともに放送されたこの歌は、その温かい雰囲気とメッセージが多くの視聴者に支持され、沖縄の文化や歌を全国に広める大きな役割を果たしたと言えるでしょう。

この歌のメロディーを聴くと、故郷や家族を思い出す人も多いかもしれません。音楽の力で、人々の心と心を繋ぐ、特別な存在だと言えるでしょう。

現代の私たちに教えていること

「てぃんさぐぬ花」は、現代の忙しい私たちに、大切なことを伝えているように感じられます。情報があふれる社会では、本当に大切なものを見失いがちです。

しかし、この歌は、親の教えや誠実さといった、人間として基本的な心のあり方を思い出させてくれます。

歌詞にあるように、「夜空の星を頼りにする」ことは、目に見えない大切なものを信じる心や、他者からの助言に耳を傾ける謙虚さを教えてくれているようです。

SNSで簡単に人と繋がれる現代だからこそ、この歌が伝える人と人との絆や思いやりの重要性は、より一層深く心に響くのではないでしょうか。

「てぃんさぐぬ花」は、時代が変わっても色褪せることのない、普遍的なメッセージを私たちに問いかけているようです。

「てぃんさぐぬ花」が世代を超えて愛される理由

「てぃんさぐぬ花」が単なる沖縄の歌ではなく、世代を超えて愛され続ける理由は、いくつかの要素にあると考えられます。まず、沖縄の自然や風習をモチーフにしているため、郷愁や故郷への思いを強く感じさせる力があるでしょう。

沖縄出身者でなくとも、その温かい雰囲気から、どこか懐かしさを感じる人もいるようです。

親子の愛情という普遍的なテーマを扱っていることも、多くの人々の共感を呼ぶ理由だと言えるでしょう。親から子へ伝えたい「大切なこと」は、時代や文化が変わっても、本質的な部分は変わらないように感じられます。

何よりも、この歌が持つ「教訓歌」としての役割が、現代でも私たちに必要な「心の指針」を与えてくれているのではないでしょうか。この歌は、歌い継がれることで、これからも多くの人々の心に寄り添い続けることでしょう。

県外からの旅行者や移住者の方、そして日本のわらべ歌に興味がある皆さんにも、ぜひ一度この歌を聴いてみてほしいです。

沖縄の文化や精神が詰まったこの歌は、きっとあなたの心にも温かい光を灯してくれるはずです。この歌を通じて、沖縄の魅力をより深く感じていただけたら嬉しいです。

まとめ

「てぃんさぐぬ花」は、ホウセンカをモチーフにした沖縄のわらべ歌であり、親から子へ大切な教えを伝える「教訓歌」としての側面を持っています。歌詞には、親の言葉を心に刻むことや、誠実な道を歩むことの重要性が込められています。

その温かいメロディーと普遍的なメッセージは、NHK「みんなのうた」で紹介されて以降、多くの人々に愛されています。

この歌は、現代社会に生きる私たちに、人との絆や思いやりの大切さ、そして心のあり方を思い出させてくれる、特別な存在だと言えるでしょう。

あとがき

筆者も幼い頃に、てぃんさぐぬ花(ホウセンカ)を潰して、爪に塗って遊んだのを覚えています。その懐かしい光景とともに、この歌を聴くたびに、いまでも心がホッコリします。

沖縄の豊かな自然や文化、そして人々の温かさが、この歌には凝縮されているように感じます。忙しい日々の中で、ふとこの歌を口ずさむことで心に温かい光が灯るような、そんな体験を多くの人にしてもらいたいと思います。

コメント