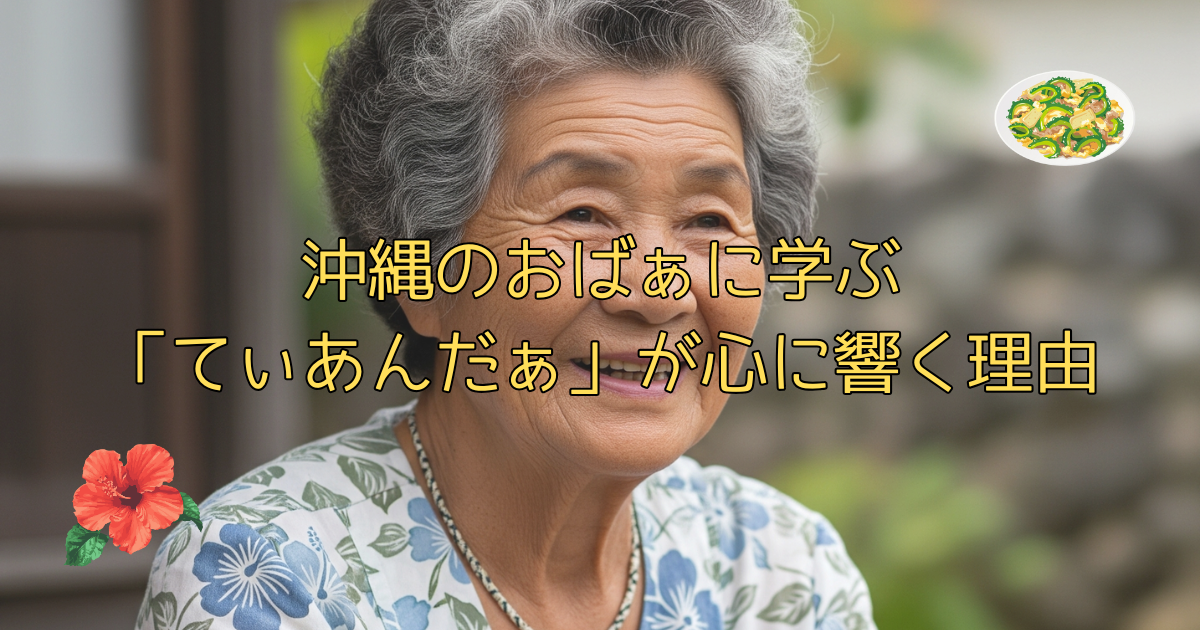

沖縄の方言には、日常の暮らしや人々の思いを映すような豊かな表現が数多くあります。そのひとつが「てぃあんだぁ」という言葉です。直訳すると「手の油」となりますが、実際にはもっと奥深い意味を持ち、沖縄の食文化や人と人とのつながりを表す言葉として大切にされてきました。本記事では「てぃあんだぁ」の本当の意味や背景、そして現代に伝わる魅力について紹介していきます。

「てぃあんだぁ」に込められた、温かい想い

沖縄の方言で「てぃあんだぁ」という言葉があります。直訳すると「手の油」となりますが、この言葉にはもっと深い意味が込められています。

それは、「愛情を込めて手間を惜しまず作ること」という人の心や想いを表すとても温かい表現です。

1. 真心を込めて作る、かけがえのない味

料理をする人の手には、その人自身の愛情が宿るといわれています。食材を手でこねたり、混ぜたりする際に、手のひらから伝わる温かさや、自然な油分が加わることで、料理に独特の深みと風味が生まれます。

この「てぃあんだぁ」は、単なる技術ではなく、「心を込めて手間暇をかけること」なのです。特に、おばぁ(おばあさん)が作る料理は「おばぁのてぃあんだぁ」と呼ばれ、長年の知恵と、家族への愛情が詰まった特別な味として、多くの人に愛されています。

2. 心を包み込む、懐かしいふるさとの味

「てぃあんだぁ」は、幼い頃から慣れ親しんだ、家庭の味や故郷の味を表現する際にも使われます。それは、外食では決して味わえない「安心感や温かさ」を伴う特別なものです。

おばぁが握ってくれたおにぎりや、家庭菜園で採れた野菜を使った料理など、その人が生きてきた歴史や思い出が詰まった、心温まる味を指します。

「てぃあんだぁ」は、単なる「手の油」という物理的な意味を超えて、「真心」や「愛情」といった、目には見えないけれど大切なものを表現する、沖縄の温かい文化を象徴する言葉です。

それは、料理を通して人から人へと伝えられる、かけがえのない温かい想いを表しているのです。

てぃあんだぁの言葉の成り立ち

「てぃ」は「手」、「あんだぁ」は「油」という意味を持つ沖縄の方言です。ふたつを合わせて「てぃあんだぁ」と呼び、直訳すると「手の油」になります。

料理をするときに自然と手からにじみ出る油分を指す表現でもありますが、単なる物質的な意味ではなく、そこには作り手の心や想いが重ねられてきました。

昔から沖縄では「てぃあんだぁ」がある料理は、単なる食事以上に、人と人を結びつける温かなものとして受け止められてきたのです。

戦後の物資が乏しい時代、家庭ではわずかな食材を工夫しながら食卓に並べていました。

調味料が少なくても、おばぁが心を込めて作った料理は、家族にとって大きな力となり、「てぃあんだぁ」があるからこそ美味しく感じられる、と語られることも多かったそうです。

日常のエピソードとして、運動会や地域の行事の日にお弁当を作る場面があります。

シンプルなおにぎりや卵焼きでも、作り手のぬくもりがこもっているからこそ、食べる人は「お母さんの味」「おばぁの味」として忘れられない記憶になります。そんな一皿一皿に込められた思いやりが、「てぃあんだぁ」の象徴なのです。

1.料理に宿る真心

沖縄の家庭料理は、派手さはなくても素材の味を大切にした素朴なものが多くあります。例えばゴーヤーチャンプルーやイリチー(炒め煮)、ジューシー(炊き込みご飯)など、どれも家族の健康を思って作られるものです。

「てぃあんだぁ」がある料理は、作り手が時間をかけ、心を込めて作ったからこそ生まれる味わいと考えられています。

おばぁが作る料理を「おばぁのてぃあんだぁ」と表現するのは、まさにその象徴です。年季の入った手から生まれる味は、調味料の配分だけでは再現できないものです。そこには経験や工夫、そして家族への深い思いが込められています。

2.おばぁのてぃあんだぁとカメーカメー攻撃

おばぁの「てぃあんだぁ」は、手間と愛情が染み込んだ家庭の味を指します。そこに欠かせないのが「カメーカメー攻撃」です。「カメー」とは沖縄の方言で「食べなさい」という意味を持ちます。

おばぁたちは訪問客に笑顔で次々と料理を差し出し、「もっと食べてね」と勧め続けます。満腹でもつい箸を伸ばしてしまうのは、その優しさと温かさが伝わるから。料理を通した思いやりと分かち合いの文化が、今も大切に受け継がれています。

懐かしさを呼び起こす家庭の味

「てぃあんだぁ」は、食卓に広がる懐かしい香りや、幼い頃に味わった安心感とつながっています。食事は単なる栄養補給ではなく、人と人をつなぐ大切な時間なのです。その中心に「てぃあんだぁ」があると言えるでしょう。

この温かさは、沖縄の食文化に深く根ざした「てぃあんだぁ」という精神から生まれているようです。単に美味しいだけでなく、作る人の深い愛情や思いやりが料理に自然と込められているからなのでしょう。

訪れる人々が感じる家庭的なぬくもりは、「てぃあんだぁ」の気持ちがもたらす、心に残る特別な体験になるのではないでしょうか。このような料理を通じて、沖縄の人々の温かい「おもてなしの心」を感じ取ることができるのではないでしょうか。

おばぁの知恵と暮らしの工夫

「てぃあんだぁ」の背景には、おばぁたちの暮らしの知恵があります。冷蔵庫がなかった時代には、塩漬けや乾燥、発酵といった保存の工夫を凝らし、限られた食材を大切に使っていました。

料理の一品一品には「もったいない精神」と「家族を思う気持ち」が込められており、これもまた「てぃあんだぁ」と重なっていきます。

1.手仕事に込められる意味

「てぃあんだぁ」は料理だけに使われる言葉ではありません。織物や陶芸、農作業など、手を使うあらゆる営みにも通じています。手間を惜しまず、ひとつひとつの作業に心をこめることを大切にする文化が沖縄には根付いています。

紅型やミンサー織といった伝統工芸にも職人の「てぃあんだぁ」が反映され、作品に深みや温かさを与えています。機械では出せない味わいは、まさに人の手と心が加わっているからこそ生まれるものです。

てぃあんだぁと観光・地域文化

沖縄を訪れる観光客にとって、「てぃあんだぁ」は郷土料理や民芸品を通じて体験できることのひとつでしょう。地域の小さな食堂や直売所で出会える手作りの料理や商品は、大規模な観光施設では味わえない特別な魅力を持っています。

観光で沖縄を訪れる人々が、地元の食堂で食べる料理にどこか家庭的な温かさを感じるのは、そこに「てぃあんだぁ」の文化が息づいているからかもしれません。

この心温まる体験は、単なる旅行の思い出にとどまらず、人々の心に深く刻まれます。それが、沖縄の地にまた足を運びたくなる理由の一つとなるのでしょう。

現代に生きるてぃあんだぁ

忙しい現代社会では、料理や家事を時短で済ませることも多くなっています。それでも沖縄では、家庭料理や地域の行事食を通して「てぃあんだぁ」が大切にされています。

清明祭(シーミー)や様々な沖縄の行事でのご馳走にも、祖先や家族を思う気持ちが込められています。

最近では若い世代の間でも「手作り」への関心が高まりつつあります。おばぁから受け継いだレシピを大切に守る人や、地域の料理教室で「てぃあんだぁ」を学ぶ人も少なくありません。形を変えながらも、その精神は次の世代へとつながっています。

てぃあんだぁが伝えるもの

「てぃあんだぁ」は、言葉の意味としては「手の油」ですが、その本質は物質的な油分を超えています。手間ひまを惜しまない心、家族への愛情、安心感や懐かしさといった、人と人をつなぐ温かな思いが込められています。

料理だけでなく、工芸や暮らし全般に通じる考え方として、沖縄の文化に深く根付いてきました。現代の私たちにとっても、便利さだけでは得られない豊かさを思い出させてくれる言葉といえるでしょう。

もし沖縄を訪れる機会があれば、食堂や家庭料理、あるいは地域の手仕事の中に「てぃあんだぁ」を感じてみると、新たな沖縄の魅力に出会えるかもしれません。

まとめ

沖縄の言葉「てぃあんだぁ」は、直訳すると「手の油」ですが、その奥には作り手の心や家族への思いが込められています。家庭料理や伝統工芸に息づくこの精神は、人と人をつなぐ温かさを象徴しています。

現代でも、手間ひまをかけることの価値や、手作りの心が次世代へ受け継がれており、沖縄の文化や暮らしの豊かさを感じさせてくれる言葉です。日常の中で「てぃあんだぁ」を体験することで、懐かしさや温もりを再認識できます。

あとがき

「おばぁのてぃあんだぁ」に触れることで、沖縄の人々の暮らしや心の豊かさを改めて感じることができました。手間ひまを惜しまない心、家族への思い、そして人を思いやる温かさが、この言葉には凝縮されています。

便利さだけでは得られない深い味わいや安心感を思い出させてくれる「てぃあんだぁ」の精神は、現代に生きる私たちにも大切な教えです。読者の皆さんもぜひ、自分なりの「てぃあんだぁ」を日々の暮らしの中で見つけてみてください。

この記事を読んでくださった方が、少しでも「てぃあんだぁ」の心に触れ、日々の生活の中で温かい気持ちや小さな幸せを見つけるきっかけになれば嬉しいです。

コメント