沖縄の空を真っ赤に染める県花デイゴは、島民に愛される花ですが、その美しさの裏には神秘的な言い伝えや都市伝説が隠されています。「デイゴの花が咲き乱れる年は台風の当たり年になる」という言い伝えや、その強い根が家屋を壊す「やしきこーさー」という恐ろしい異名も持ちます。本記事では、デイゴに関する伝説と科学的な見解を解説します。

沖縄の県花デイゴとはどのような植物か

沖縄の県花であるデイゴは、鮮烈な赤色が特徴のマメ科の落葉高木です。沖縄では古くから親しまれ、主に3月から5月にかけて、南国の力強い生命力を象徴するかのように燃えるような赤い花を咲かせます。

沖縄の温暖な気候に適応したデイゴは、琉球王朝時代から庭木や街路樹として植栽され、人々の生活に深く根付いています。一方で、その成長力の強さゆえに後述する、やしきこーさー(屋敷壊さー)という異名を持つことでも知られています。

デイゴの基本的な特徴は以下の通りです。

- 分類: マメ科デイゴ属の落葉高木

- 開花時期: 主に3月下旬から5月上旬頃

- 花言葉: 夢、生命力、活力

デイゴの持つ力強い赤い花のイメージは、戦後の復興や沖縄のたくましさを象徴するものとして、多くの詩歌のテーマとなっています。

この美しい花を巡る特異な言い伝えや、自然現象との関連性こそが、デイゴという植物の文化的な深みを形作っているのです。

~「デイゴ」は、マメ科の落葉大喬木で原産はインドです。

小枝の先端から花枝に総状花序をなし、深紅色で燃えたつように美しい花が3月から5月頃に咲きます。

深紅の花は、南国沖縄を象徴するのにふさわしく、観光資源として大きな効果があること、また幹材は、漆器の材料として用いられ経済的価値も高いという理由で「でいご」が県の花に選ばれました。~

デイゴ開花と台風当たり年の言い伝えを検証

沖縄に古くから伝わる最も有名な言い伝えの一つに、「デイゴの花が咲き乱れる年は、その年の台風の当たり年になる」というものがあります。

これは、デイゴの開花状況と気象現象を結びつけた、島独特の自然観に基づいた予測方法です。デイゴが例年以上に早く、または鮮やかに満開になった場合、地元の人々は強い台風の接近を警戒する傾向があります。

この言い伝えの科学的な根拠については、気象学者や植物学者の間で長年議論されてきました。現時点では、この言い伝えを直接的に裏付ける公的な研究結果や明確な科学的証拠は確認されていません。

しかし花卉の開花は、その直前の気象条件、特に気温や日照量に大きく影響されます。気象庁など公的機関の情報に基づけば、台風の発生数や進路は、主に太平洋高気圧の張り出しや海面水温によって決まります。

そのため、デイゴの開花と台風の発生数が直接的に連動するとは考えにくいのが、現代科学の一般的な見解です。

琉球大学の研究者らが発表した論文では、デイゴの開花時期や開花量に影響を与える要因として、以下の点が挙げられています。

- 気温と日照: 開花直前の気温が高いと開花が早まる傾向がある。

- 病害虫の状況: デイゴヒメコバチの被害が少ない年は花付きが良い。

- 水分ストレス: 多少の乾燥状態が花芽の形成を促す可能性がある。

デイゴの開花が豊かであることは、むしろ前年の良好な気象条件が影響している可能性が高いと示唆されています。

この言い伝えは、科学的な予測というよりも、自然のサイクルに対する先人たちの知恵や、生活に根差した経験則として受け継がれてきたものと理解するのが適切です。

自然への畏敬の念から生まれた、沖縄文化の一側面として捉えるべきでしょう。

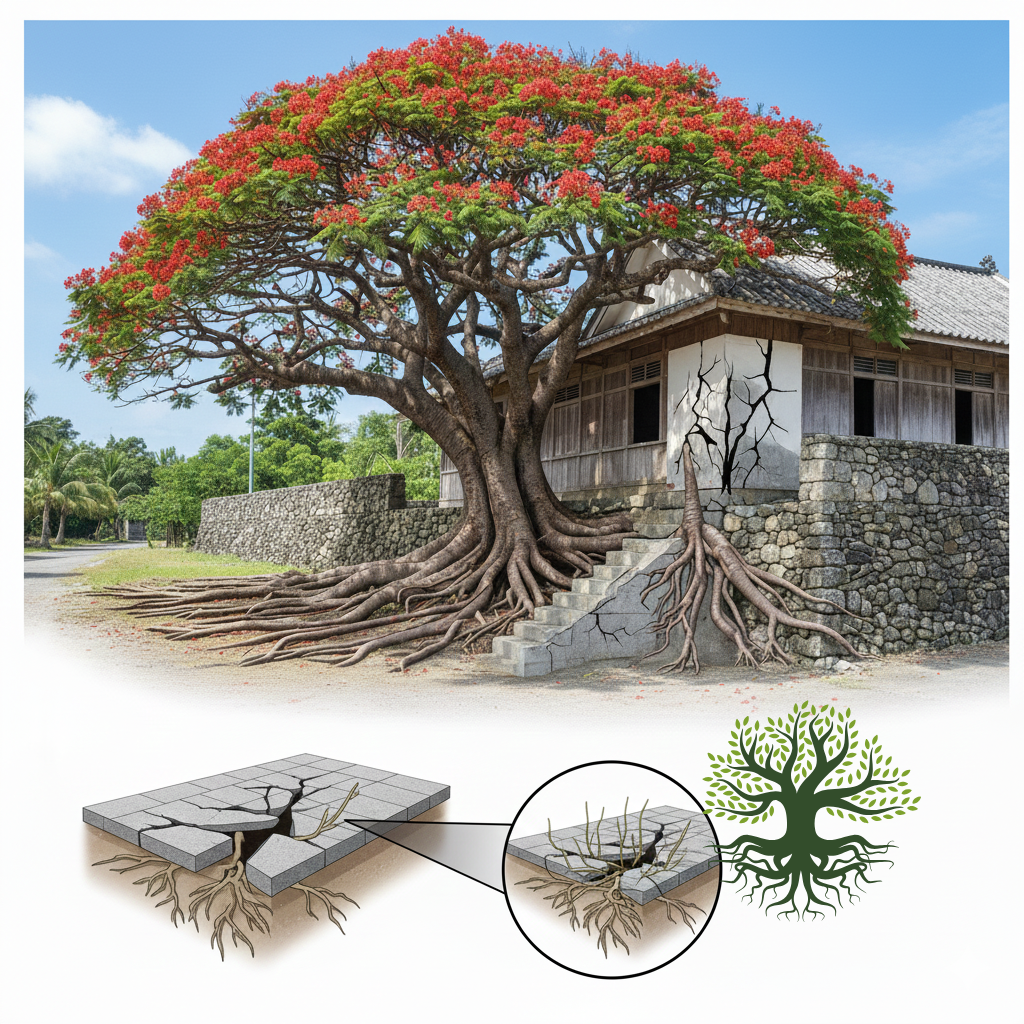

デイゴの異名「やしきこーさー(屋敷壊さー)」の真実

デイゴが持つもう一つの有名な話は、その恐ろしい異名「やしきこーさー」です。

沖縄の方言で「屋敷を壊す者」を意味するこの言葉は、デイゴを家の近くに植えると、その強力な根が地中や地表を這うように伸び、最終的に家の基礎や壁を押し上げ、家屋を傾かせたり壊したりするという言い伝えに由来します。

この異名は、単なる迷信ではなく、デイゴの樹木の生態学的特性に基づいています。デイゴは成長が非常に早く、特に根の張りが横方向に広がる傾向があります。

沖縄の赤土や石灰岩質の土壌は水はけが良い一方で、根が深い地盤に到達しにくいため、根が水平方向に広がり、強固な基礎やコンクリート構造物の下に入り込みやすいのです。

デイゴを植える際には、古くからこの根の強さを警戒する習慣がありました。

実際に沖縄県内の自治体や造園業者も、デイゴの植栽には注意を呼びかけています。特に戦後に建設された比較的浅い基礎の建物やブロック塀などは、デイゴの根の圧力によって被害を受ける事例が報告されています。

しかし、現代の鉄筋コンクリート造りの強固な基礎を持つ建物であれば、深刻な被害に至るケースは稀であるとされています。それでも、デイゴの植栽場所には十分な配慮が必要です。

やしきこーさーという言葉が示唆するように、デイゴの根は以下の特性を持ちます。

- 根の成長速度: 非常に速く、短期間で広範囲に広がる。

- 根の構造: 側根が発達し、横方向に大きく張り出す。

- 被害の対象: 浅い基礎、タイル、舗装路、ブロック塀など。

この言い伝えは、デイゴが持つ生命力の強さを警告すると同時に、建築技術が未発達だった時代に、人々が経験から学んだ自然との共存の知恵として、現代にも伝えられています。

デイゴの根が家屋を傾かせる科学的な理由

デイゴの根が「やしきこーさー」と呼ばれるほど強力であることには、明確な科学的・力学的な根拠があります。デイゴは水分や養分を効率よく吸収するため、地表付近の浅い層に太い側根を広範囲に発達させる性質があります。

沖縄の土壌特性も相まって、この根が建物や構造物に与える圧力は計り知れません。

家屋の基礎やコンクリート塀が被害を受けるメカニズムは、主に三つの要素に基づいています。

- 根の肥大成長:根は年々太くなり、組織が成長する際に発生する膨張の圧力は非常に強力で、構造物を物理的に押し上げます。

- 水分吸引による土壌変化:根が建物の基礎の下に入り込み、土壌中の水分を大量に吸い上げることで、基礎周辺の土壌が収縮し、基礎沈下を引き起こす可能性があります。

- 物理的な押し上げ:成長した根が構造物と土の隙間に食い込み、その後根が太くなることで、直接的に舗装や建物の基礎を押し上げる力が発生します。

専門家による調査では、デイゴのような大型の樹木を植える際には、建物の基礎から最低でも樹高の半分以上の距離を離すことが推奨されています。

特に沖縄の伝統的な家屋の基礎構造は、現代の建物に比べて根の侵入や圧力に弱いため、歴史的な被害が多く報告されてきました。国土交通省や自治体の建築指針でも、植栽計画の重要性が強調されています。

また、デイゴの根は空気に触れると呼吸根を出す特性を持ちます。この呼吸根は地表近くに無数に伸び、舗装の亀裂から生えてくることが多く、庭や歩道の破壊に繋がる要因となります。

この強大な根の力こそが、デイゴが生命力の象徴であると同時に、「やしきこーさー」として恐れられる理由なのです。

デイゴの保全と文化的な価値を再確認する

沖縄のシンボルであるデイゴは、近年、深刻な問題に直面しています。その最大の要因が、外来種「デイゴヒメコバチ」による食害です。

このコバチがデイゴの芽に寄生することで、花が咲かなくなり、枝が枯れるなどの被害が広がり、一時はデイゴの群生が危機的状況に陥りました。

この事態を受け、県内各地でコバチ対策や樹木の保全活動が積極的に進められています。

沖縄県林業水産部などの公的機関は、薬剤の樹幹注入や害虫の天敵を利用した生物的防除など、多様な病害対策を継続的に実施し、デイゴの回復に努めています。

この取り組みは、単に樹木を守るだけでなく、デイゴが持つ文化的な価値の保護を大きな目的としています。

デイゴは、琉球舞踊や組踊りなどの伝統芸能、そして現代の音楽にもたびたび登場し、沖縄のアイデンティティを形成する上で不可欠な要素です。

沖縄県文化振興会の資料でも、その鮮烈な赤は太陽や生命、そして沖縄の人々の熱い情熱を象徴するものとして紹介されています。

また、デイゴの木材は柔らかく加工しやすいため、かつては家具などに利用されましたが、現在は希少性から文化財や美術工芸品の制作に限定されています。

台風や「やしきこーさー」といった伝説を超え、デイゴはこれからも沖縄の自然、文化、そして生活の中で重要な役割を担い続けるでしょう。

まとめ

沖縄の県花デイゴは、生命力やたくましさの象徴です。その美しい開花が台風の当たり年になるという言い伝えに科学的根拠はありませんが、先人の知恵として残っています。

一方で、「やしきこーさー(屋敷壊さー)」という異名は真実であり、デイゴの強力な根の成長圧力が家屋や基礎を物理的に破壊する力学的根拠に基づいています。

デイゴはこれからも沖縄のシンボルとして大切にされるていくでしょう。

あとがき

沖縄在住の筆者にとって、県花デイゴの鮮やかな開花は毎年楽しみです。

台風の当たり年になるという古くからの言い伝えはありますが、燃えるように咲き誇るその姿には、自然の力強さと美しさが凝縮されており、とても魅了されます。

ただし、記事でも触れたように、デイゴの根は非常に強力ですので、庭に植えているご家庭は、家を傾かせてしまう「やしきこーさー」にならぬよう、適切な管理にご注意ください。

コメント