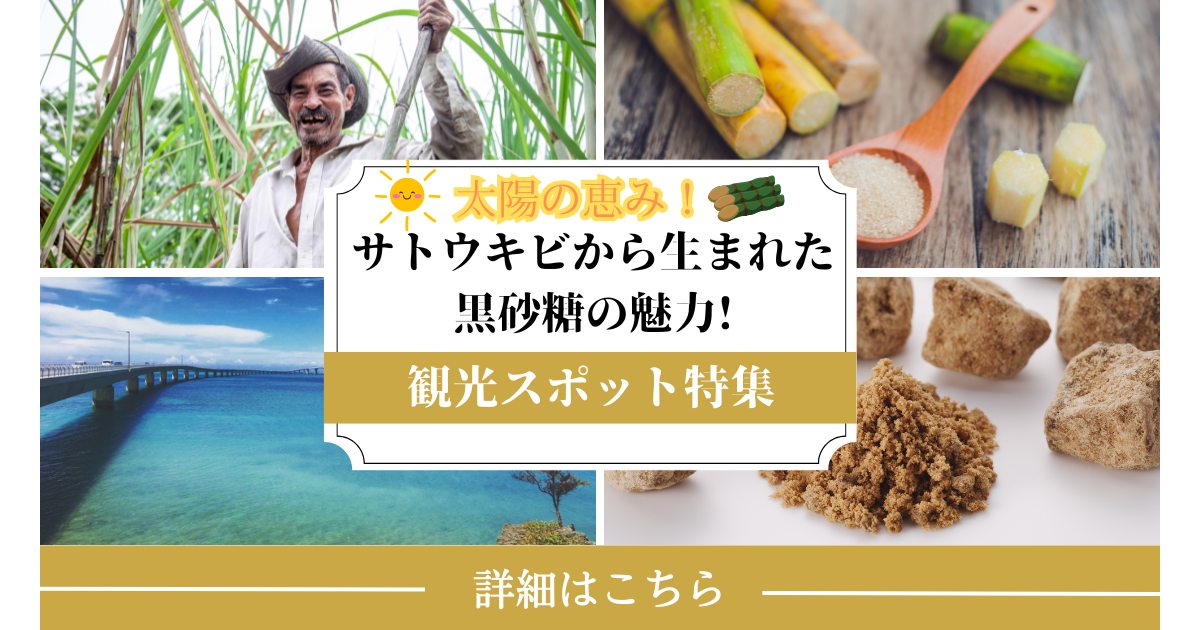

沖縄の風景を象徴するサトウキビ畑。青い空とエメラルドグリーンの海に囲まれた島々で育つサトウキビは、人々の暮らしを支える大切な作物です。そのサトウキビから作られるのが、独特の風味と栄養を持つ黒砂糖です。沖縄黒糖は400年以上の歴史を持ち、自然の恵みが凝縮された健康食品として愛されています。観光客向けのお土産としても非常に人気が高く、それぞれの島の個性が光る黒糖の食べ比べも楽しみの一つです。本記事ではその魅力と関連観光スポットをご紹介します。

沖縄のサトウキビ畑と歴史 美しい景観と文化の基盤

青い空と海に映えるサトウキビ畑は沖縄を象徴する風景の一つです。地元の方言で「ウージ」と呼ばれるサトウキビは、ただの農作物ではなく、沖縄の歴史と文化、そして人々の暮らしを長きにわたり支えてきた重要な存在です。

サトウキビが沖縄に伝わったのは17世紀初頭の1623年とされ、琉球王朝時代に儀間真常(ぎましんじょう)が中国から製糖法を学び持ち帰ったのが始まりと言われています。

この製糖技術の導入により、黒砂糖は琉球の重要な輸出品となり、島の経済を大きく支える基幹産業へと成長しました。収穫されたサトウキビは、主に離島にある製糖工場で黒砂糖へと加工されます。

最盛期の製糖時期(例年12月頃から翌3月頃)には島全体が活気づき、大切な収入源となっています。

観光で訪れたいサトウキビ畑が広がるスポット

観光で沖縄を訪れたなら、広大なサトウキビ畑の風景をぜひ楽しんでください。宮古島や伊良部島、下地島などには見渡す限りの畑が広がり、爽やかな風にサトウキビの葉が揺れる様子は沖縄らしいのどかな旅情を誘います。

特に宮古島と伊良部島を結ぶ伊良部大橋を渡るドライブでは、青く透き通る海の絶景を眺めながら、開放感あふれる時間を楽しめます。

収穫時期にはサトウキビ刈り体験ができる農場もあり、家族連れや全年齢の方が沖縄の農業に触れる貴重な体験ができます。

純黒糖の定義と製法 自然の恵みをそのままに

黒砂糖と一口に言ってもその製法や品質は様々です。沖縄県で作られる「沖縄黒糖」は、サトウキビの持つ自然の恵みを最大限に生かした独自の製法で作られています。

「沖縄黒糖」とは沖縄県黒砂糖協同組合の商標

沖縄で生産される黒糖の中でも一定の基準を満たしたものは、「沖縄黒糖」として沖縄県黒砂糖協同組合により登録商標されています。これは海外産や加工黒糖との差別化を図り、そのブランド力を高めるためです。

定義として「サトウキビの搾り汁をそのまま煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した純黒糖」であることとされ、添加物を一切使用せず、サトウキビ本来の甘さと風味が生かされているのが特徴です。

サトウキビから黒糖ができるまでエコな製造工程

黒糖の製造工程は非常にシンプルで、エコな仕組みが確立されています。

- 収穫: 2m以上に成長したサトウキビを刈り取ります。

- 圧搾: 刈り取ったサトウキビを圧搾機にかけ、キビ汁(サトウキビの汁)を搾り出します。

- 煮沸濃縮: 搾り汁をそのまま大きな釜で煮沸し、アクを取り除きながら濃縮します。

- 冷却・成形: 飴状になった濃縮液を鉄板などに流し込み、冷却して固形化させ、適当な大きさに切って出来上がりです。

この製造過程で出るサトウキビの搾りかす(バガス)は製糖工場のボイラー燃料として再利用され、また沈殿物も肥料として畑に戻されます。ゴミを出さないこの循環型の製造システムは、環境に優しい産業として400年の歴史の中で受け継がれてきました。

8つの島それぞれの個性 食べ比べが楽しい沖縄黒糖

「沖縄黒糖」を製造しているのは、沖縄県黒砂糖協同組合に所属する8つの離島の工場のみです。これらの島々で育つサトウキビは、島の土壌や気候風土の違いにより、それぞれ個性豊かな黒糖を生み出しています。

~八つの島で作られている沖縄黒糖は、

島によって味も香りも色も食感もそれぞれ異なり、個性を発揮しています。~

離島ごとに異なる味と食感:お土産選びのポイント

沖縄黒糖は以下の8つの離島で生産されており、それぞれが独自の風味を持っています。

- 波照間島: 日本最南端の島。黒糖はゴロっとした大粒で、シャリシャリした食感が魅力です。

- 小浜島: チョコレートのような可愛らしい外見と、丁度よい甘さの、さっぱりした風味です。

- 多良間島: 潮風の影響を受けにくい環境で育ったサトウキビを使用し、強い甘みが特徴で長方形の固めの粒です。

- 伊平屋島: 硬く大きな粒で、甘さの後に程よいビター感と塩気が感じられる大人向けの味わいです。

- 粟国島: 新工場で作られ、風味が良く、ミネラル豊富であると評判です。

- 伊江島: 伊江島の黒糖の味は、甘さ控えめで塩気があります。

- 西表島: 深いコクと強い甘みが感じやすく、塩気、苦みなどのクセは少ないです。

- 与那国島:甘さ控えめ。しつこくないから、いろんな料理に使えます。

このように島ごとに味、香り、食感、色が異なるため、八島黒糖として食べ比べセットはお土産としても非常に人気があります。

黒糖の新たな活用法:ラム酒などへの展開

伝統的な黒糖だけでなく、その多様な魅力を生かした新しい商品も生まれています。沖縄の8島の黒糖を使用したラム酒の製造・販売もその一つです。

黒糖を原料とするラム酒は沖縄の文化を世界に伝える新たな試みとして期待されています。また、黒糖は料理やお菓子作りだけでなく化粧品にも活用されるなど、その用途は広がりを見せています。

黒砂糖の健康効果と栄養成分

沖縄黒糖は単なる甘味料ではなく、豊富なミネラルやビタミンを含む健康食品としても注目されています。これはサトウキビの搾り汁をそのまま煮詰める純粋な製法によるものです。

上白糖との違い:ミネラル豊富な含蜜糖

砂糖は製造過程によって大きく「分蜜糖」と「含蜜糖」に分けられます。

- 分蜜糖: サトウキビの汁を濾過し、糖分以外の成分(糖蜜)を取り除いて精製した砂糖(上白糖、グラニュー糖など)。

- 含蜜糖: サトウキビの汁をそのまま煮詰めた砂糖(黒糖)。糖蜜の成分を含むためミネラルが豊富。

沖縄黒糖は加工度が最も低い無精製の砂糖であり、ミネラルやビタミンが豊富に残っているのが最大の特徴です。

主成分はエネルギー源となる炭水化物(糖質)ですが、日々の生活に取り入れることで健康に不可欠な栄養素を同時に摂取できるのが大きなメリットです。

カリウムやカルシウムなど豊富に含まれる栄養素

沖縄黒糖には特にカリウムやカルシウム、鉄分など多くのミネラル成分が含まれています。

- カルシウム: 骨や歯を作る大切な栄養素で、骨粗しょう症の予防にも効果があるとされています。上白糖と比べると240倍も多く含まれています。

- カリウム:余分に取りすぎた塩分を排出し、血圧を下げる効果があります。

- マグネシウム・リン: カルシウムとともに骨の代謝に必要な成分でわずかですが含まれています。牛乳と組み合わせることでカルシウムの吸収率が高まり、好相性です。

- 鉄: 貧血予防にも役立つ栄養素です。

このように豊富な栄養を含む沖縄黒糖は、美容と健康を意識する方だけでなく、成長期のお子様やご高齢の方まで全年齢の方におすすめの自然食品です。

黒糖製造体験や専門店:国際通り周辺の情報

観光客が黒糖の魅力をより深く体験できるスポットが沖縄には多数存在します。

- 黒糖専門店: 那覇市の国際通り沿いなどには八島黒糖を専門に扱うお店があり、味や香り、食感の違いを確かめながら食べ比べを楽しむことができます。お土産やプレゼントに最適です。

- 体験施設: むら咲むらなどでは黒糖づくりの歴史を学んだり、製造体験ができる場所もあります。楽しみながら沖縄の伝統産業を理解できます。

- サトウキビ刈り体験: 一部の農場ではサトウキビ刈りを体験できるツアーもあり、沖縄の自然と農業を身近に感じることができます。

これらのスポットでは、黒糖そのものだけでなく、黒糖を使ったお菓子や加工品も手に入ります。

黒糖を使った沖縄グルメ:伝統菓子と料理

沖縄黒糖はそのまま食べるだけでなく、様々な沖縄料理や伝統菓子に使われ、独特の風味とコクを加えています。

- ラフテー: 豚の角煮で、黒糖を使うことでこってりとした深い味わいに仕上がります。観光客にも非常に人気の高いメニューです。

- サーターアンダギー: 黒糖の素朴な甘さが活きた伝統的な揚げ菓子です。

- ムーチー: 月桃の葉で包んで蒸す餅菓子にも黒糖が使われます。

黒糖は料理の隠し味としても万能で、沖縄の食文化に欠かせない調味料と言えます。

まとめ

沖縄のサトウキビは400年の歴史を持つ文化・経済の基盤で、サトウキビの搾り汁を煮詰めた「沖縄黒糖」は、添加物不使用の純黒糖で、8つの離島でのみ製造され、島ごとの味比べが魅力です。

沖縄グルメ(ラフテー、サーターアンダギー)にも使われ、沖縄観光のお土産としても最適です。沖縄のサトウキビと黒砂糖を旅のテーマに加え、その深い魅力を体験してみてください。

あとがき

この記事を通して、沖縄の美しいサトウキビ畑の風景や、純粋な製法から生まれる黒糖の奥深い魅力が伝われば幸いです。旅の途中、ふとした瞬間に口にする黒糖一粒が、沖縄の太陽と潮風、そして島の作り手の想いを届けてくれることでしょう。

次回の沖縄旅行では、ぜひ八島黒糖の食べ比べを楽しんで、あなただけのお気に入りを見つけてみてください。その風味豊かな甘さとミネラルの恵みが、きっと旅の疲れを癒してくれるはずです。

コメント