沖縄に憧れて移住したけれど、いざ住んでみると「あれ?なんだこれ?」と戸惑うような小さな発見に出会うことがあります。たとえば、街中で見かける車のサビや、独特な形をした家、そして玄関に置かれたシーサーの謎など。これらは、単なる違いではなく、島の気候や文化から生まれた暮らしの知恵です。本記事では、沖縄移住者が実際に驚いた、暮らしの中の小さな発見についてご紹介します。

1. 移住者が最初に驚く!車がサビる理由と暮らしの知恵

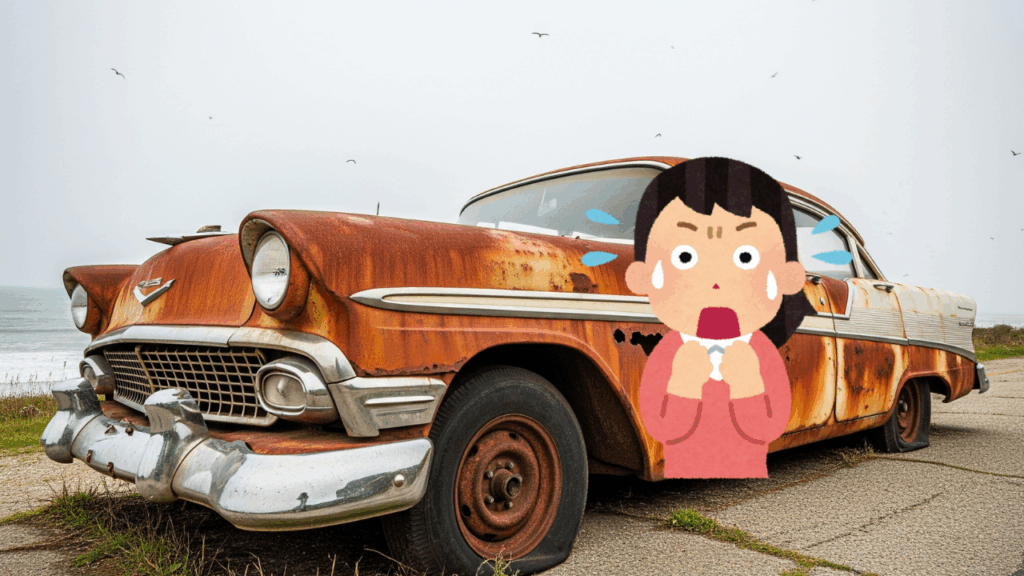

沖縄に移住してレンタカーを借りたり、自分の車を購入したりした時、多くの人が最初に驚くことの一つに、車のサビが挙げられるでしょう。

特に本州からの移住者は、「どうしてこんなに車がサビているんだろう?」と不思議に思うことがあります。

本州ではあまり見かけない車のマフラーやボディのサビは、沖縄では珍しい光景ではありません。このサビの主な原因は、島全体を包み込む潮風にあると言われています。

海からの風には塩分が多く含まれており、これが金属を腐食させる大きな要因となるのです。

1-1. 潮風がもたらす車への影響

沖縄の潮風は、私たちの想像以上に強い影響を車に与えています。内陸部や高台に住んでいると、あまり意識しないかもですが、空気中には常に微量の塩分が含まれています。

この塩分が、車のマフラーや下回りのパーツ、さらにはボディの小さな傷に付着し、サビを進行させてしまうのです。

定期的な洗車やコーティングといった対策をしないと、あっという間にサビが広がってしまうでしょう。

このため、沖縄の車オーナーは、頻繁に洗車をしたり、車の下回りに防錆処理を施したりするなど、本土以上に丁寧なメンテナンスを心がけていることが多いようです。

1-2. 車のサビが教えてくれること

車のサビは、単なる劣化のサインだけではありません。それは、沖縄という島が常に海と密接につながっていることを教えてくれる、一つのサインだと言えるでしょう。

この小さな発見は、私たち移住者に、沖縄の自然環境の厳しさと、それに対処しながら暮らす人々の知恵を伝えています。

車一つとっても、その土地の気候や風土が見えてくる。そう考えると、車のサビも、沖縄の暮らしの奥深さを感じさせてくれる、興味深い発見になります。

2. 台風に負けない!沖縄独自の家の造り

沖縄の街を歩くと、コンクリート造りの家が多いことや、家の屋根に赤瓦が使われていることに気づきます。

本土の家屋とは異なるこれらの造りは、単なるデザインではなく、沖縄の厳しい自然環境から暮らしを守るための、先人たちの知恵が詰まったものです。

特に台風が頻繁に訪れる沖縄では、強風や豪雨に耐えうる家づくりが何よりも重要になります。こうした気候条件に適応するために、独特の建築様式が育まれてきました。

2-1. 暮らしを守る赤瓦とコンクリート

沖縄の家の多くがコンクリート造りであるのは、主に台風の強風に耐えるためと言われています。

台風の直撃を受けると、木造の家では大きな被害を受けるリスクが高まりますが、頑丈なコンクリート造りであれば、家屋の倒壊を防ぎ、家族の安全を守ることができると考えられているからです。

また、赤瓦は沖縄の伝統的な瓦で、重みがあるため強風で飛ばされにくく、台風対策として非常に優れていると言われています。さらに、沖縄では平屋の家も多く見られます。

これも、建物の重心を低くすることで、強風による影響を最小限に抑えるための工夫の一つです。

これらの造りは、見た目の美しさだけでなく、機能性や安全性を追求した結果生まれたものなのです。

2-2. 独自の建築様式に見る工夫

沖縄の家には、風通しを良くするための開口部や、強い日差しを遮るための深い軒など、細かな工夫が随所に見られます。

また、台風の際に雨戸を閉める習慣や、窓にシャッターを取り付ける家が多いのも、強風や飛来物から家を守るための工夫です。

このように沖縄の家は、過酷な自然環境と共存しながら、いかに快適に暮らすかを考え抜いて作られています。これらの建築様式から、沖縄の人々が培ってきた、たくましく生きるための知恵を感じ取ることができるでしょう。

3. シーサーの謎を解き明かす!

沖縄の家々の屋根や門柱には、必ずと言っていいほど「シーサー」が置かれています。

愛嬌のある表情や、家によって異なるポーズを見ていると、「一体何のために置かれているんだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。シーサーは単なる飾りではなく、古くから沖縄の暮らしを守ってきた、大切な存在です。

シーサーのルーツは、エジプトのスフィンクスや中国の獅子だと言われており、沖縄に伝わる過程で独自の形に変化したとされています。

魔除けや火除けの守り神として、村や家々を守ってきた歴史があります。

3-1. シーサーはなぜ魔除けになった?

シーサーが魔除けとして広く知られるようになったのは、ある村での火災がきっかけだと伝えられています。

何度も火災に悩まされていた村人が、魔物や火事の災いを防ぐために、シーサーを屋根の上に置いたところ、火事が収まったという伝説が残っています。

このことから、シーサーは単なる置物ではなく、人々の暮らしを守る存在として、深く信仰されるようになったようです。

現在では家の屋根だけでなく、門柱や玄関先、さらに公共施設など、様々な場所にシーサーが置かれています。家を守るだけでなく、訪れる人々を温かく迎え入れる存在としても親しまれています。

3-2. シーサーの口の向きと表情の理由

シーサーをよく見ると、一対で置かれていることが多く、片方が口を開け、もう片方が口を閉じていることにお気づきでしょうか。

これは、日本の神社の狛犬のように、阿吽(あうん)の形を表していると言われています。

一般的に、口を開けているシーサーはオスで、災難や魔物を追い払う役割があるとされています。

一方、口を閉じているシーサーはメスで、家族を守る役目があるとされています。

また、地域や職人さんによって、表情やポーズが一つひとつ異なるのも、シーサーの魅力の一つです。これらの細かな違いから、それぞれの家の個性やシーサーに込められた想いを感じ取ることができるでしょう。

4. 暮らしに溶け込む自然の工夫

沖縄の街中を歩いていると、集落の道を風が吹き抜ける様子や、強い日差しが遮られていることに気づくことがあります。

これは、ただ自然のままにそうなっているわけではなく、先人たちが自然と共生するために編み出した、暮らしの知恵が隠されています。

特にフクギ並木やガジュマルの木は、沖縄の暮らしを支えてきた大切な存在です。

これらの自然の工夫は、観光ガイドブックにはあまり大きく取り上げられてはいませんが、沖縄の文化や歴史を理解する上で、非常に興味深い発見となるでしょう。

4-1. フクギ並木が語る暮らしの歴史

沖縄の古い集落では、家々の周りにフクギ並木があるのをよく見かけます。このフクギは、単なる街路樹ではありません。

一年を通して緑を保ち、密集して葉をつけるフクギは、かつて台風や潮風から家を守るための防風林として重要な役割を果たしてきました。

特に海に面した地域では、塩害を防ぐための欠かせない存在でした。

また、フクギ並木は、強い日差しを遮り、心地よい木陰をつくり、集落の中を涼しい風が通る道を作り出します。

フクギの葉が風に揺れる音を聞きながら歩く時間は、都会の喧騒から離れた、穏やかな時間を私たちに与えてくれるでしょう。

4-2. ガジュマルが見守る神秘的な存在

沖縄では、あちこちで立派なガジュマルの木を見かけることがあります。ガジュマルは、まるで木が歩いているかのように見える独特の根っこを持つ、非常に生命力の強い木です。

ガジュマルの木には、キジムナーと呼ばれる精霊が宿ると信じられており、人々の暮らしを見守っていると考えられています。

このガジュマルに対する信仰は、沖縄の人々が自然を大切にし、敬意を払ってきた証拠と言えるでしょう。ガジュマルの木陰で休んだり、その姿をじっくり眺めたりすることで、沖縄の深い精神世界に触れることができるかもしれません。

5. まとめ:小さな発見から沖縄の文化を知る

沖縄移住者が気づく車のサビや家の造り、シーサーの謎といった小さな発見は、沖縄の気候や文化、そして人々の暮らしの知恵を教えてくれる、貴重なサインです。

一見、不便に思えるようなことも、その背景には、厳しい自然と共存しながら、いかに豊かに生きるかを考え抜いてきた人々の歴史があります。これらの発見を通じて沖縄の魅力をより深く感じることができるでしょう。

あとがき

私は生まれも育ちも沖縄ですが、当たり前に見てきた風景や習慣も、移住者の目を通すと新たな発見に満ちています。

サビた車や赤瓦の家、フクギ並木の自然と共に生きる知恵の証やガジュマルの精霊を信じる沖縄の深い精神世界など改めて沖縄の暮らしを誇りに思います。

コメント