沖縄の歴史に名を刻む英祖(えいそ)王、その誕生には「母が太陽を飲み込む夢を見た」という不思議な伝説が残ります。王として民を安定させ、仏教を広め、国を守った英祖、その物語をたどりながら、現代の観光スポットとして楽しめるゆかりの地をご紹介します。

第1章:太陽の子として生まれた伝説 ― 英祖の誕生秘話

英祖の物語は、その誕生からすでに神秘に包まれています。彼の出生地は現在の浦添市伊祖にある伊祖グスク(いそグスク)で、周辺を治める按司の家に生まれました。

彼を出産する前に母親が「太陽を飲み込む夢」を見たことから、人々は彼を「てだこ(太陽の子)」と呼ぶようになりました。

沖縄では古くから太陽は命を育む存在として崇拝され、王の権威とも深く結びつけられてきました。そのため、英祖の誕生は単なる偶然ではなく、王となる運命を背負った出来事として語り継がれています。

当時の沖縄では、太陽信仰は人々の生活に欠かせない農業や航海の成功を左右する存在でした。太陽信仰と王権の正統性が重ねられるなか、「太陽の子」と呼ばれる英祖は、人々の期待と尊敬を一身に集めていったのです。

この伝承の舞台である浦添は琉球王統発祥の地のひとつであり、いまでも市のキャッチコピーに「てだこの街」という言葉が使われています。

てだこは英祖を指す呼び名で、地域全体が「太陽の子」と結びついているのです。英祖出生の地にしてその実家でもある伊祖グスクを訪れると、英祖誕生の伝説が、今も街の雰囲気に息づいていることを感じられるでしょう。

第2章:英祖、舜天王の王統を継いで王位につく。

英祖が生きた時代、沖縄は舜天(しゅんてん)が興した王統によって統治されていました。

初代の舜天王は、源平合戦時代の猛将源為朝(みなもとのためとも)の子と伝えられる伝説的な人物で、沖縄の歴史書「中山世鑑」に記される中では最初の王統を築いたとされています。

その血筋を受け継いでいたのが舜天王統であり、その末裔にあたるのが義本王でした。

義本王は舜天王朝の三代目国王として国を治めていましたが、不幸にも飢饉うや疫病などの災害が国内を襲います。「そうなってしまう原因は、自分に国王としての才格が足りないせいだ」、と義本王は痛感していたようです。

そこで義本王は、とくに優秀な家臣であった英祖に王位を継がせるという大きな決断を下します。これによって、英祖は新しい王の座につくこととなったのです。

このエピソードは、当時の王権が血筋だけでなく能力によっても正当化され得ることを示す、象徴的な出来事といえるでしょう。

舜天王統から英祖王統へのバトンの受け渡しは、琉球史の大きな転換点となりました。

今日、舜天王統ゆかりの地として知られるのが、今帰仁や浦添に点在するグスク跡です。

今帰仁は舜天の父である源為朝が沖縄に漂着した地として知られ、浦添は舜天を始めとする舜天王統の国王たちや、その後を継いだ英祖の王統が活躍した都でした。

現在の浦添市内に残る城跡の石垣や曲線を描く城壁を歩くと、当時の王たちがいかに人々の支持を背景に政治を行っていたのかを、肌で感じることができるのではないでしょうか。

第3章:英祖の治世と功績

王となった英祖は、まず国の基盤を整えることに力を注ぎました。租税の制度を見直し、農業の生産を安定させる政策を行ったことで、人々の暮らしは次第に豊かになっていったと伝えられています。

こうした施策は、後に琉球王国が繁栄するための基礎ともなったと言われています。

文化面では、仏教の普及に力を注ぎました。浦添に極楽寺を建立し、信仰を広めることで精神的な支えを人々に与えました。

仏教の価値観が広まることで、沖縄の文化に新たな層が加わり、後世の芸術や思想にも影響を与えることになったのです。

また、防衛面でも英祖は伝説的な功績を残しました。英祖が即位していた当時は、ユーラシア大陸をモンゴルの帝国・元が席巻し、日本にも元寇という侵略戦争を仕掛けてきた時代でした。

沖縄にも元軍が侵攻しましたが、結果的にその支配を阻止したと伝えられています。当時の国王であった英祖の功績と言えるでしょう。しかし一説では、元の侵攻先は沖縄ではなく台湾だったともいわれています。

当時の中華圏では、沖縄は台湾と同一の地域として括られ、流求(りゅうきゅう)という、かつての沖縄を指す琉球とは違った名称で呼ばれていたと考えられています。そういった背景から元と戦ったのは台湾だったとも考えられるわけです。

真偽は定かではありませんが、当時の人々にとって英祖が大国の支配から「国を守った王」として語り継がれたことは間違いありません。

現在、英祖が眠る浦添ようどれは観光スポットとして訪れることができます。 史跡を巡りながら英祖の治世を想うことで、歴史と観光が交わる時間を楽しめるでしょう。

第4章:三山時代への道 ― 英祖の子孫と王統の分岐

英祖の子孫は、その後の沖縄史に大きな影響を与えました。英祖王統の流れから、中山・南山・北山と呼ばれる三つの王統が派生し、やがて「三山時代」が始まります。

中山は、舜天や英祖の王統を代々受け継ぐ王国として位置づけられます。

北山は、英祖の子であるとされる怕尼芝(はにじ)という人物が既存の地元有力勢力を倒して成立させたとされています。現在の沖縄本島北部を支配する勢力でした。

その居城は今帰仁村にある今帰仁グスクで、現在も雄大な城跡を残しています。

南山もまた、英祖の子である大里王子(おおざとおうじ)の末裔によって成立されたと伝えられています。現在の沖縄本島那覇市以南を支配した勢力です。

その居城は糸満市内に位置した南山グスクで、現在はその跡地の大部分が小学校となっています。

三山時代は沖縄の歴史における群雄割拠の時代で、それぞれの地域が独自の文化や政治を育みながら、互いに競い合った時代でした。

これらのグスク跡を歩くと、英祖の血を引く子孫たちが築いた拠点が今も息づいていることを感じられます。

三山を支えた王たちは、それぞれの地域の経済や文化を守りながら、英祖王統の正統性を背景に権威を高めました。英祖の存在は一代で終わらず、その血筋と精神は子孫に受け継がれ、沖縄全体の歴史を大きく動かしていったのです。

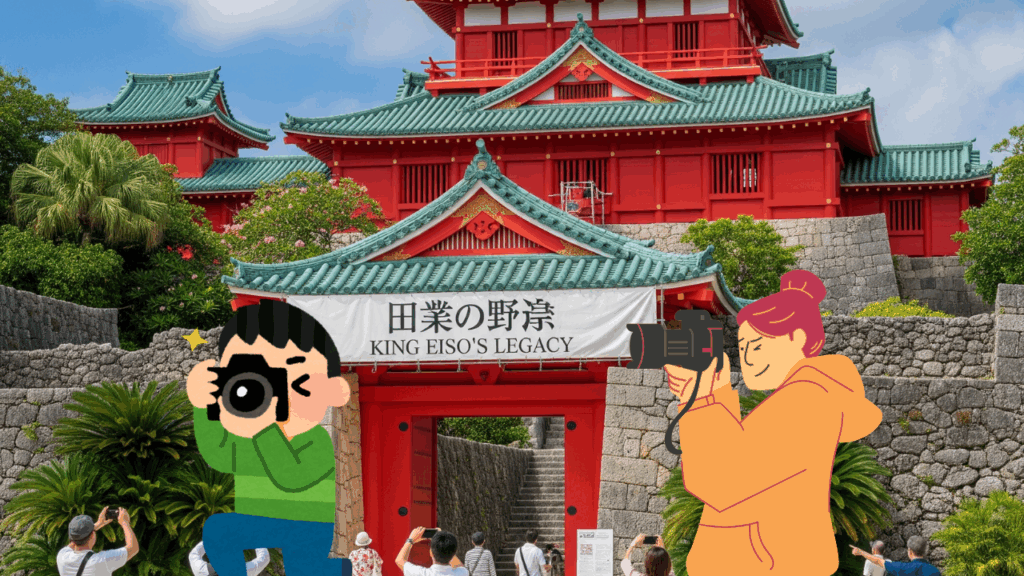

第5章:英祖ゆかりの地を歩く ― 現代の観光スポット案内

英祖の足跡をたどる旅は、沖縄観光の中でも特別な体験になるでしょう。まず訪れたいのは、王の陵墓である浦添ようどれです。

石造りの壮大な墓廟は琉球王統の象徴ともいえる存在で、荘厳な雰囲気に触れることで、 歴史の重みを肌で感じることができます。

次に立ち寄りたいのが、英祖が仏教を広めるために建立した極楽寺跡です。現在は遺構が残るのみですが、ここがかつて精神的支えの場であったことを想うと、信仰が人々の生活に深く根付いていたことが分かります。

また、浦添城跡や伊祖グスクは英祖が実際に歩んだ地であり、壮大な石垣や高台からの景観を楽しむことができます。城跡の静けさの中で当時の王の姿を想像すれば、歴史と観光が自然につながる時間を過ごせるでしょう。

これら英祖ゆかりの名所はいずれも浦添市内に位置します。沖縄の県都那覇市のベッドタウンに当たる浦添市内には地元グルメやカフェも多く、史跡巡りと一緒に沖縄の食文化を楽しむこともできるでしょう。

英祖ゆかりの地を歩くことは、観光だけでなく心に残る歴史体験となるはずです。

第6章:歴史と観光をつなぐ英祖のレガシー

英祖の治世は、一人の王の時代にとどまらず、後世の琉球統一へ大きな影響を与えました。 租税制度や農業政策、そして仏教の普及などは、その後の王統にも受け継がれ、沖縄社会の安定と繁栄の土台となりました。

英祖が描いた国づくりの方向性は、やがて尚氏王統による琉球王国の形成へと結びついていきます。

英祖の物語を知ってから史跡を訪れると、見える景色が一層深く感じられます。例えば浦添ようどれを前にしたとき、単なる石の墓ではなく、国を守り民を導いた王の精神が眠る場所として心に響くでしょう。

観光スポットが単なる「名所」ではなく、歴史と文化を肌で感じる「学びの場」へと変わるのです。

沖縄旅行のなかで英祖ゆかりの地を巡ることは、過去と現在をつなぐ特別な体験です。歴史に興味がない人でも、太陽の子と呼ばれた王の物語に触れれば、沖縄の文化や人々の心をより深く理解できるでしょう。

まとめ

英祖は「太陽の子」として生まれ、民を導き、仏教を広め、国を守った王です。彼の血筋は三山時代を経て沖縄全体に影響を与え、後の琉球王国の礎となりました。

浦添ようどれや極楽寺跡、浦添城跡を巡れば、歴史と観光が一体となる時間に浸れることでしょう。英祖の物語を知ることで、きっとあなたの沖縄旅行は単なる観光から「歴史を感じる体験」へと様相を変えることでしょう。

あとがき

この記事の作成を通して私個人が実感したことですが、本文中で触れた三山時代の成立については諸説あるようです。南山と北山の成立に関して筆者は、既存の知識から英祖の末裔によって立てられたと思っていました。

しかしそれは、諸説ある中の一説にすぎないようです。例えば北山に関しては、英祖の血を引くとされる怕尼芝が登場する前から今帰仁を本拠地とした大按司が絶大な権力を持ち、それが元々の北山王国であるという説があります。

コメント