琉球王国は、東アジアの交易で栄えた独自の文化を持つ独立国でした。その歴史は沖縄の人々のアイデンティティの根幹であり、現代文化を理解する上で不可欠です。琉球王国の歴史を辿ることは、沖縄の多様な文化のルーツを探る旅であり、その魅力を深く知る機会となるでしょう。さあ、この記事を通して琉球王国の歴史を探求しましょう。

琉球王国の成立と発展:アジアの架け橋としての繁栄

15世紀初頭、尚巴志(しょうはし)によって統一された琉球王国は、その地理的な位置を最大限に活かし、アジアの交易ネットワークにおいて重要な役割を担いました。

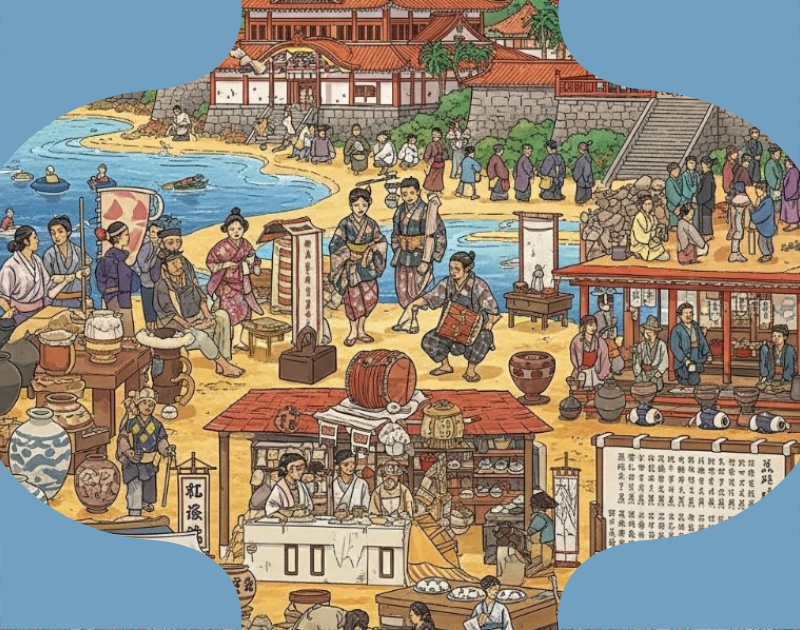

中国大陸と東南アジア、日本を結ぶ中継地として様々な物資や文化、情報が琉球を経由し、王国は大きな繁栄を築き上げたとされています。この交易によって琉球独自の文化が育まれ、国際的な感覚を持つ人々が育っていきました。

琉球王国は、単に交易で富を得ただけでなく、独自の政治体制も確立しました。国王を中心とした中央集権体制を築き、地方には按司(あじ)と呼ばれる豪族が配置されましたが、徐々にその権限は弱まっていきました。

また、中国との冊封体制を通じて、安定した外交関係を築き、文化的な影響も強く受けました。

一方で、日本とも交流を持ち、独自の文化と両国の文化が融合する形で発展していったと考えられています。琉球王国の発展の背景には、巧みな外交戦略も挙げられます。

大国である中国と友好的な関係を保ちながら、周辺諸国とも積極的に交流することで、安定した国際環境を維持しました。このようなバランスの取れた外交が、琉球王国の長期にわたる繁栄を支えた要因の一つと言えるでしょう。

琉球王国の文化と社会:多様な影響と独自の美意識

琉球王国は、多様な文化が交錯する中で、独自の美しい文化を開花させました。その代表的なものとして挙げられるのが、琉球舞踊です。

優雅で力強い動きは、王国の儀式やもてなしの場で重要な役割を果たし、現在でも沖縄の伝統芸能として受け継がれています。

また、首里城をはじめとするグスク(城跡)は、中国や日本の建築様式を取り入れながらも、琉球独自の意匠が凝らされており、琉球王国のグスク及び関連遺産群は世界遺産にも登録されています。

人々の暮らしにおいても、琉球王国独自の文化が見られました。温暖な気候に適した独特の食文化は、豚肉や豆腐、海産物を中心としたもので、長寿の秘訣とも言われています。

また、染物や織物などの工芸品も発展し、鮮やかな色彩と独特の文様は、琉球王国の美意識を今に伝えています。

琉球王国の社会構造は、国王を頂点とした階層社会でしたが、その中で人々は互いに助け合い、独自のコミュニティを形成していました。祭りや年中行事なども盛んに行われ、人々の生活に彩りを与えていたと考えられます。

このように、琉球王国は、様々な文化からの影響を受けつつも、独自の文化を育み、人々の生活の中に深く根付かせていったと言えるでしょう。

琉球王国の終焉と沖縄の近代:激動の時代の記憶

約450年の長きにわたり、独自の文化と繁栄を誇ってきた琉球王国は、19世紀後半、東アジアの情勢が大きく変動する中で、その歴史の幕を閉じることになります。

日本の近代化という大きな潮流が押し寄せる中、琉球王国は否応なくその波に巻き込まれていきました。1872年、日本政府は琉球王国を琉球藩と定め、その支配下に置こうとする動きを強めます。

これは、長年独立国として存在してきた琉球王国にとって、存亡の危機を意味していました。

琉球王国は、伝統的な外交ルートを通じて抵抗を試みますが、近代化を進める日本政府の強固な姿勢を覆すことはできませんでした。

そして1879年、いわゆる「琉球処分」が強行され、琉球王国は沖縄県として日本の領土に組み込まれるという、歴史的な転換点を迎えることになります。

この出来事は、長きにわたり独自の歴史と文化を育んできた沖縄の人々にとって、計り知れない衝撃と深い悲しみをもたらしました。琉球王国の終焉は、単に政治的な支配構造の変化に留まりませんでした。

独自の政治体制、長年培ってきた文化、そして日常的に使われてきた琉球語は、徐々にその影響力を失い、日本本土の文化が浸透するという、大きな文化変容の時代を迎えることになったのです。

この過程において、沖縄の人々は自らのアイデンティティの喪失という大きな苦悩を経験することになります。

琉球王国の終焉は、沖縄の歴史において、悲劇的な出来事として語り継がれることが多いのは、そのためでしょう。琉球王国の歴史は、沖縄の人々の心の中から完全に消え去ることはありませんでした。

失われた王国への郷愁の念は、世代を超えて語り継がれ、沖縄の音楽、舞踊、工芸、食文化など様々な文化や芸能の中に色濃く残っています。

それは、沖縄の人々が、琉球王国という誇り高き歴史を、決して忘れていない証と言えるでしょう。

琉球王国の終焉は、沖縄にとって大きな試練でしたが、その歴史と文化は、人々の記憶と日々の生活の中にしっかりと根を下ろし、現代の沖縄へと確かに受け継がれているのです。

琉球王国の歴史は、沖縄のアイデンティティを形成する上で、今もなお重要な意味を持ち続けていると言えるでしょう。

琉球王国の遺産と現代の沖縄:今に息づく誇り

琉球王国の歴史は、現代の沖縄に様々な形で息づいています。その最も顕著な例が、世界遺産に登録された首里城をはじめとする琉球王国のグスク群です。

これらの城跡は、当時の建築技術や文化を今に伝え、訪れる人々に琉球王国の栄華を偲ばせます。琉球舞踊や組踊などの伝統芸能は、国の重要無形文化財に指定され、その美しい旋律と優雅な動きは今も多くの人々を魅了しています。

食文化においても琉球王国の影響は色濃く残っています。宮廷料理として発展した洗練された料理や、庶民の間で親しまれてきた郷土料理は、沖縄の食文化の基盤となっています。

泡盛をはじめとする独特の酒造文化も、琉球王国時代から受け継がれてきたものです。

さらに、琉球語をはじめとする独自の言語や、人々の間に根付く「ゆいまーる」の精神といった社会的な価値観も、琉球王国の歴史の中で育まれてきたものです。

このように、琉球王国の遺産は有形無形問わず、現代の沖縄の文化、芸能、食、言語、そして人々の精神性にまで深く浸透しており、沖縄の独自性を形成する重要な要素となっています。

琉球王国を学ぶ:歴史から未来への視点

琉球王国の歴史を振り返ることは、過去の出来事を単に記憶するだけでなく、現代そして未来の沖縄を考える上で重要な視点を与えてくれます。

約450年という長きにわたり、独自の文化と社会を築き上げてきた琉球王国の歴史は、沖縄の人々のアイデンティティの根幹を形成し、その精神性は現代にも脈々と受け継がれています。

異文化との交流を通して発展してきた琉球王国の歴史は、多様性を尊重し、異なる価値観を受け入れる寛容さを私たちに教えてくれます。

また、自然と共生し、独自の精神文化を育んできた歴史は、持続可能な社会を築く上でのヒントを与えてくれるかもしれません。

琉球王国の歴史は、決して平坦な道のりではありませんでした。幾多の困難を乗り越え、独自の文化を守り抜いてきた先人たちの知恵と勇気は、現代を生きる私たちにとって大きな励みとなります。

過去の歴史から学び、その教訓を未来へと繋げていくことこそ、琉球王国の歴史を真に理解することに繋がるのではないでしょうか。

琉球王国の歴史を学ぶことは、沖縄の文化や社会をより深く理解するための羅針盤となります。その歴史を知ることで、現代の沖縄が持つ魅力や課題、そして未来への可能性が見えてくるはずです。

私たちは、琉球王国の歴史を未来への糧とし、豊かな沖縄を築いていくことができるでしょう。

まとめ

19世紀後半、琉球王国は日本の近代化の波に飲み込まれ、沖縄県となりましたが、その歴史と文化は現代の沖縄にも深く根付いています。世界遺産に登録されたグスク群や伝統芸能や独自の食文化、そして人々の精神性の中に琉球王国の遺産は今も息づいています。

琉球王国の歴史を知ることは、沖縄の多様な文化をより深く理解することにつながります。美しい自然と共に、独自の歴史と文化が息づく沖縄の魅力を、これからも大切に受け継いでいくことが重要なのかもしれません。

あとがき

私自身、沖縄に生まれ育ち、この美しい島で長く生活してきましたが、「琉球王国」という響きは身近でありながらも、その歴史や文化について深く掘り下げる機会はこれまで多くありませんでした。

今回の執筆を通して得た知識は、私自身の沖縄に対する理解を深める貴重な経験となりました。この文章が、私と同じように沖縄に住む方々や沖縄に興味を持つ多くの方々にとって、琉球王国の歴史と文化を知るきっかけとなり、沖縄の魅力をより深く感じていただける一助となれば幸いです。

コメント