沖縄空手は、琉球王国の時代から受け継がれる伝統武道です。見た目の強さだけでなく、礼儀や心の在り方も大切にするこの武道には、深い歴史と哲学が詰まっています。今回はその魅力をやさしくご紹介します。

第1章:そもそも沖縄空手ってどんな武道?基本からやさしくご紹介

空手とは、素手で身を守る技術を指し、空の手と書く通り、武器を使わず自分の体ひとつで戦う武道です。特に沖縄で育まれた空手は沖縄空手と呼ばれ、日本本土で広まった空手とは少し異なる特徴を持っています。

まず、空手は単なる格闘技ではありません。武道としての空手は、相手を倒すことが目的ではなく、礼儀や忍耐、精神の鍛錬を重視するものです。

沖縄空手の道場では、まず挨拶や礼の所作を学ぶことから始まります。これは相手や自分への敬意を表し、人としての成長も目的に含まれているためです。

沖縄空手の大きな特徴のひとつが型(かた)の重視です。型とは、ひとつの動きの流れの中に技や精神を込めた練習法で、何度も繰り返すことで体と心を磨いていきます。見た目は静かでも、内には強さと集中力が必要とされます。

本土でよく見られるスポーツ空手とは異なり、沖縄空手は実戦的でありながら、攻撃よりも防御に重きを置く傾向があります。また、体格や力に頼らない技も多く、年齢や性別に関係なく取り組めるのも魅力です。

一見すると派手さはありませんが、その奥には深い哲学と伝統が息づいています。観光ではなかなか触れる機会が少ないかもしれませんが、沖縄空手を知ることは、この島の歴史や文化をより深く理解するきっかけにもなるのです。

第2章:琉球王国から世界へ──沖縄空手の歴史をたどろう

沖縄空手の起源は諸説ありますが、15世紀、琉球王国時代の頃には士族の間で学ばれていたと言われています。当時、沖縄では素手での護身術手(ティー)が庶民の間で伝わっており、これに中国から伝わった拳法(唐手)が融合して、独自の武道として発展しました。

特に中国・福建省との交流が深かった那覇の港町では、中国武術の影響を色濃く受けた技術や型が取り入れられ、那覇手(ナーファディー)などと呼ばれるスタイルが生まれます。また、首里や泊などの地域ごとにも異なる系統が育ち、それぞれが後の流派のベースとなっていきました。

明治時代になると、空手は体育教育の一環としての一面を持ち始め、学校教育にも取り入れられていきます。そして20世紀初頭、唐手(とうで)と呼ばれていたこの武道は、日本本土での普及をきっかけに空手と改称されました。

やがて戦後にはアメリカ兵の間で空手が注目され、世界中に広まるきっかけとなりました。現在では、世界190カ国以上で空手が学ばれており、その原点が沖縄にあることを知る人も増えてきています。

このように、沖縄空手はただの格闘技ではなく、琉球王国の歴史、異文化交流、そして人々の知恵と精神が積み重なって形成された、誇るべき文化遺産なのです。

第3章:知っておきたい!沖縄空手の主な流派とは?

沖縄空手には、現在広く知られている大きな流派が4つあります。それぞれが異なる特徴と教えを持ち、今も多くの道場で受け継がれています。ここでは、その主な流派とその魅力についてご紹介します。

剛柔流(ごうじゅうりゅう)

剛柔流は、その名の通り剛(かたさ)と柔(やわらかさ)のバランスを大切にした流派です。呼吸法を重視しており、力強い動きとしなやかな動きの組み合わせが特徴です。

型の動きの中に呼吸を合わせることで、体の内側から力を引き出すような感覚があり、心身を一体として鍛える点に魅力があります。

小林流(しょうりんりゅう)

小林流は、軽快でスピーディーな動きが印象的な流派です。動作が素早く、相手の攻撃をいなすような技術が多く含まれているため、見ていても非常にダイナミックです。俊敏性を重視するため、体格や力に頼らず、技そのものの洗練された美しさが際立ちます。

上地流(うえちりゅう)

上地流は実戦的な色が強く、接近戦に適した技術が多い流派です。動きには力強さがあり、突きや蹴りの一つひとつに重さと鋭さが込められています。もともとは中国拳法の影響を受けて生まれた流派であり、その名残が型の構成や身体の使い方に色濃く現れています。

松林流(しょうりんりゅう)

松林流は、小林流と同じ”しょうりんりゅう”と読みますが、系統は異なります。こちらは型の種類が非常に多く、攻防のバランスが取れたスタイルが特徴です。攻撃と防御の切り替えがスムーズで、実戦にも演武にも適した流派と言えるでしょう。

それぞれに特徴がある沖縄空手の流派

それぞれの流派には独自の教えや修行方法があり、どれが優れているというよりは、どんなスタイルに自分が共感できるかが大切です。現在でも沖縄各地に道場が存在し、見学や体験を通してその違いに触れることもできます。

沖縄空手の奥深さは、この多様性の中にこそあるのかもしれません。

第4章:沖縄空手を育てた偉大な達人たち

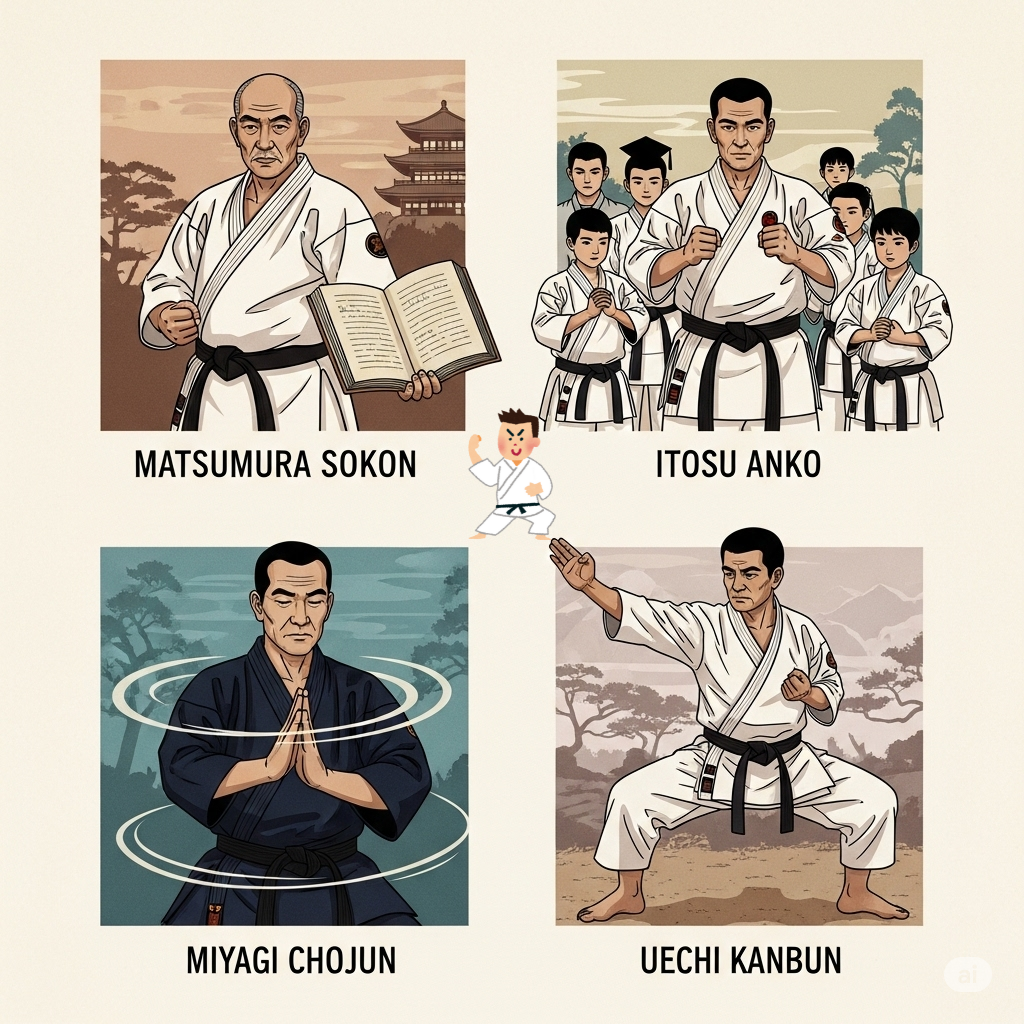

沖縄空手がここまで発展した背景には、多くの偉大な空手家たちの存在があります。彼らはただ技を磨いただけでなく、空手を体系立て、後世に伝えるための努力を惜しみませんでした。その中でも特に知られている4人の達人たちを紹介します。

松村宗棍(まつむら そうこん)

松村宗棍は首里手(しゅりて)の祖とされる人物で、理論的な指導に長けていたことで知られています。型の精度や動きの理論化に尽力し、のちの空手の基盤づくりに大きく貢献しました。

糸洲安恒(いとす あんこう)

糸洲安恒は、学校教育の中に空手を導入した先駆者です。多数の型を整備し、空手を体系化したことで、広く一般に伝える道を開きました。今の空手道の形を作った立役者といえる存在です。

宮城長順(みやぎ ちょうじゅん)

剛柔流の創始者である宮城長順は、型に呼吸法を取り入れたことで知られています。技の強さだけでなく、内面の安定や集中を重視するその教えは、現在の剛柔流にも色濃く受け継がれています。

上地完文(うえち かんぶん)

上地完文は、上地流の創設者です。中国に渡って本場の拳法を学び、それをベースに沖縄の武道と融合させた独自のスタイルを築きました。その柔軟で実戦的な空手は、今でも多くの人々に学ばれています。

現代に残る達人たちの功績

彼らが築いた基礎があったからこそ、沖縄空手は現代に至るまで多くの人々に受け継がれ、世界に広まっていったのです。現在でも、彼らの教えは多くの道場で息づき、訪れる人々にその精神と技術を伝え続けています。

第5章:沖縄空手の“型”に込められた哲学と美学

沖縄空手の魅力のひとつが型(かた)にあります。型は単なる技の連続ではなく、武道としての心や哲学を映し出す重要な修行の形です。この章では、型の意味や目的、そしてその奥に秘められた深い精神性についてやさしく解説します。

型(カタ)とは何か?意味と目的

沖縄空手を語るうえで欠かせないのが型(かた)の存在です。型とは、あらかじめ決められた一連の動きを繰り返し行う練習法で、単なる動作ではなく、そこには技の理論や戦いの想定、そして精神の鍛錬が込められています。

実戦性だけでなく、心を整える”形の修行”

型は敵と向き合うための準備であると同時に、自分自身と向き合う修行でもあります。技を正確に再現することだけが目的ではなく、呼吸や姿勢、気持ちの在り方を整え、内面の成長を目指すのが沖縄空手における型の本質です。

同じ型でも、流派によって動きが異なる理由

興味深いのは、同じ名称の型でも流派ごとに動きや解釈が異なる点です。これは流派ごとの歴史や哲学の違いが反映されているからで、それぞれの型には創始者の思いや技術が深く刻まれています。そうした違いを知ることで、沖縄空手の多様性と奥行きがより感じられるはずです。

現代における型の演武とその魅せ方

近年では、沖縄各地で行われる演武会や大会などで、型の美しさを披露する機会も増えています。ゆったりとした動きの中に潜む緊張感や、心のこもった所作は、見る人の心を惹きつけてやみません。単なる動きではなく、まさに“美学”としての型が、現代の空手にも息づいているのです。

まとめ

沖縄空手は、ただ技を競い合う武道ではありません。そこには、琉球の歴史、礼節を重んじる精神性、そして人と人とのつながりが息づいています。流派や型の違いを超えて、すべての沖縄空手には“守るための強さ”と“心を磨く道”という共通の哲学があります。

観光地としての沖縄だけでなく、この島に受け継がれてきた空手文化にも目を向けてみることで、旅の価値がぐっと深まるはずです。あなたもぜひ沖縄空手の世界に触れてみてください。

あとがき

筆者の知り合いには空手を習得している武道家の方がおり、その方から100~200年ほど前の沖縄空手の達人たちの武勇伝などを聞く機会があったのですが、なかなかにスリルとファンタジーにあふれるエピソードが目白押しでした。

もしかすると、そういった点に着目することで、カンフーなどに続く新しいアクション系ジャンル誕生の余地が見いだせるかもしれません。

コメント