沖縄の美しいサンゴ礁は、観光資源としてだけでなく、自然と人が共に生きてきた歴史と知恵の象徴です。そんなサンゴ礁が、今、未来の環境保全モデルとして注目されています。この記事では、サンゴ礁に学ぶ共生の知恵と、私たち一人ひとりができる取り組みについてご紹介します。

第1章:サンゴ礁は海のゆりかご

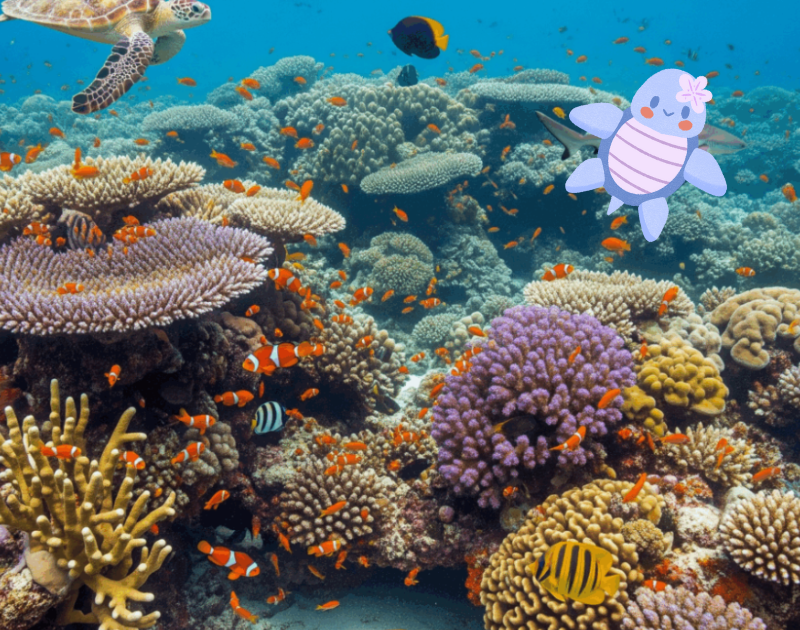

サンゴ礁は、地球上の海洋生態系の中でも特に豊かな場所として知られています。全海洋面積のわずか0.2%にすぎませんが、そこには世界中の海洋生物の約4分の1が生息しています。

小さな魚から甲殻類、ウミガメ、さらにはサメまで、多種多様な生き物がこの環境に依存して暮らしています。そのため、サンゴ礁は海のゆりかごとも呼ばれるのです。

さらに、サンゴ礁は人間の暮らしにも大きな恩恵を与えています。たとえば台風などの高波を和らげてくれる天然の防波堤として、沿岸部の集落や農地を守る役割を果たしています。

また、漁業資源や観光資源としても経済的に大切な存在です。サンゴは植物のように見えますが実は動物です。体内には「褐虫藻(かっちゅうそう)」という植物プランクトンの一種が共生しており、光合成によって栄養を生み出しています。

この助け合いのしくみこそ、自然が長い時間をかけて築いた知恵であり、私たちが学ぶべき共生のヒントなのです。サンゴ礁の存在そのものが、自然の持つ循環と調和の象徴と言えるでしょう。

第2章:失われつつあるサンゴ礁の現実

近年、地球温暖化の影響で海水温が上昇し、世界中のサンゴ礁が深刻なダメージを受けています。特に問題となっているのが白化現象で、これは高水温によってサンゴが体内の褐虫藻を失い、白くなってしまう現象です。

褐虫藻から栄養の大半を得ているサンゴは、白化が進行するとやがて死滅してしまいます。沖縄でもこの影響は顕著で、環境省の調査によると、2016年には石西礁湖(石垣島〜西表島)のサンゴの約89.6%が白化し、うち5.4%が死滅したと報告されています。

さらに、観光地の開発や農業・生活排水の流入も水質を悪化させ、サンゴの生育環境を脅かしています。

こうした現実は、自然との距離感を見直す必要があることを私たちに示しています。豊かな生態系を守るために、今、何ができるのかを考えることが求められています。

第3章:再生に向けた“知恵”の取り組み

失われつつあるサンゴ礁を守るため、沖縄をはじめ国内外でさまざまな再生活動が進められています。代表的なのがサンゴの植え付けやサンゴ養殖といった技術です。

これらは、人の手によって幼いサンゴを育て、自然の海に戻すことでサンゴ礁の再生を目指す取り組みで、沖縄では2000年代初頭から本格的に導入されてきました。

例えば、沖縄県恩納村では、地元の漁業者やダイビング業者が中心となって 一般社団法人サンゴ保全協会を設立し、植え付け活動や水質改善のための取り組みを継続的に行っています。

漁業の知識と地域の自然に対する愛情が合わさったこの活動は、地域一体での保全の好例です。最近では、企業のCSR活動として協賛するケースも増えています。

また、大学や研究機関との連携により、耐熱性に優れたサンゴの選抜や、光合成の効率を高める褐虫藻の研究も進んでいます。最新の技術を活かしながら、海の医者のようにサンゴをケアしていく取り組みが各地で行われているのです。

科学と地域の知恵が手を取り合うことで、新たな可能性が広がっています。再生活動においてもう一つ重要なのが、地域住民やボランティアとの協力体制です。

沖縄では、地元の小学生がサンゴ苗の育成に関わったり、観光客向けに植え付け体験が行われたりと、一般の人がサンゴに触れ、守る意識を育む機会が増えています。

こうした人と海のつながりを育む知恵こそ、サンゴ再生を支える力と言えるでしょう。私たち一人ひとりが未来に向けてできることを、見つめ直す時期に来ているのかもしれません。

第4章:サンゴ礁から学ぶ環境保全モデル

サンゴ礁は、サンゴと褐虫藻が共生することで成り立っています。サンゴは褐虫藻から光合成による栄養を受け取り、褐虫藻はサンゴの体内で安定した住処を得るという相互依存の関係です。

この仕組みは、循環・多様性・共存といった生態系の本質を教えてくれます。サンゴ礁には多くの生物が集まり、複雑で豊かな生態系を形成していますが、これは一種の自然のネットワークとも言えます。

近年の環境変化や海水温上昇により、こうした共生バランスは崩れつつありますが、それに対し人間が積極的に保全に関わることが求められています。

自然任せにせず、人の手によって守ることが、持続可能な未来への鍵となるのです。

そのためには、科学的な調査によるモニタリングや、サンゴの植え付けといった再生プロジェクト、さらには地域住民や観光客を巻き込んだ環境教育が欠かせません。

サンゴ礁はただの観光資源ではなく、私たちが学び、行動し、守るべき生きた教科書なのです。

第5章:地域とつながる保全の力

沖縄各地では、サンゴ礁を守るために地元の漁業者、観光業者、住民が連携した保全活動が進められています。恩納村ではチーム美らサンゴが設立され、企業の協賛や観光客の参加も得ながらサンゴの植え付けが行われています。

恩納村でのサンゴ養殖や植え付けに用いられる台やその他の器具は、恩納村漁業協同組合の方々が、長年の経験と試行錯誤に基づいて独自に開発し、改良を重ねてきたものです。

これらの器具は、彼らの手作業によって作られており、サンゴの生育環境や恩納村の海の特性に合わせた地域独自の技術が活かされています。

石垣島や久米島などの離島でも、地域主導の持続可能な取り組みが広がっています。

例えば、石垣島では地元ダイビング業者が中心となり、リーフチェック(サンゴ礁の健康状態を調べる調査)や、観察データを専門機関と共有する市民科学の活動が行われています。

これらの活動は観光客も参加できる仕組みとなっており、「訪れる人が守る側になる」という新たな観光の形が育まれています。

さらに、地域の小中学校ではサンゴ礁に関する授業や体験学習も行われており、次世代の子どもたちが環境保全の意識を自然と育む機会となっています。地域ぐるみで取り組む姿勢こそが、未来のサンゴ礁を守る強い力となるのです。

第6章:旅行者としてできること

近年、観光客にも環境保全への参加が求められるようになり、見るだけの旅から守る旅への転換が進んでいます。沖縄では、サンゴに優しい日焼け止めの使用や、地域ガイドによるエコツアーの利用などが推奨されています。

また、漂着ごみの回収やサンゴの植え付け体験に参加できるプログラムもあります。お土産や食事は地元産を選び地元企業を応援し、ごみの分別・節水・節電などで環境に配慮しましょう。旅行者の小さな行動が、地域の自然と暮らしを守る力となるのです。

第7章:自然と共生する未来のために

サンゴ礁は多様な生物が共存する豊かな生態系であり、その構造は共生やつながりを象徴しています。

この考え方は都市部を含む私たちの地域社会でも応用できます。たとえば地域コミュニティでの助け合いや、地産地消、緑地の保全といった日常の取り組みは、サンゴ礁のように人と人、人と自然が支え合う暮らし方につながります。

また、エネルギーや資源を無駄にしないライフスタイルも、自然との調和を目指す上で重要です。サンゴ礁の生態系を学びながら、私たち自身の地域でも小さなつながりを広げていくことで、持続可能な未来への一歩を踏み出すことができるのです。

まとめ

サンゴ礁は、ただの美しい景色ではありません。それは、私たちに自然のしくみや共生の知恵を語りかけてくれる存在でもあります。

自然と共に生きるという考え方は、これからの社会にこそ求められる価値観と言えるでしょう。この記事が、あなたの暮らしや旅、そして環境へのまなざしに、ほんの少しでも変化をもたらすきっかけになれば嬉しく思います。

あとがき

私は沖縄に暮らす一人として、サンゴ礁の変化を身近に感じています。この記事を通じて、自然の大切さや地域とのつながりを改めて考える第一歩になれば嬉しいです。

サンゴを守ることは、私たちの暮らしを守ること。できることから少しずつ、一緒に行動していけたらと思います。

コメント